- 「米騒動100年」 ー宇部炭鉱・山口県の米騒動の研究と教育の総合サイトー "100TH ANNIVERSARY OF THE RICE RIOT" ― A COMPREHENSIVE SITE FOR STUDY AND EDUCATION ON THE RICE RIOT IN UBE COAL MINE AND YAMAGUCHI PREFECTURE ―

- サイトマップ

- Ⅰ 大正7年(1918年)米騒動の全国的展開 《その1》1918年富山米騒動の発生と米騒動研究の今【生徒】(英訳付)Ⅰ. Nationwide development of the rice riots in Taisho7/1918. << Part 1 >> The outbreak of the Toyama rice riots in 1918 and the current state of the rice riots research. 【students】(With English translation )

- 《その2》1918年米騒動の全国的展開【生徒】(英訳付)《Part 2》 Nationwide development of the rice riots in 1918 and their significance 【students】(With English translation ) 。 ―NEW― 実教出版の高校日本史探究の教科書の記載に関する緊急連絡(山本作兵衛「ヤマの米騒動」に関して)2023.7.22。 新学習指導要領『歴史総合』(令和4年度・2022年度から)、『日本史探究』(令和5年度・2023年度から)の米騒動の記述について。 ―NEW― 名古屋米騒動

- 《その3》1918年米騒動の歴史的意義【生徒】(英訳付) 《Part 3》 The Historical Significance of the 1918 Rice Riots 【Student】 (with English translation)

- Ⅱ-1 宇部村(宇部炭鉱)の米騒動と軍隊の発砲【生徒】(英訳付)Ube rice riot and firing of Army 【students】 (With English translation)

- Ⅱ-2 山口県の米騒動【生徒】

- Ⅱ-3 管理者(西岡清美)論文・関連論文。宇部の米騒動研究(史料・文献)。米騒動研究機関・研究会・特集等の紹介

- Ⅱ-4 高校日本史学習指導案(近代・古代・管理者作成)。地域教材開発・教育支援サイト

- Ⅲ―1 「地図で見る宇部地域の発展」原始・古代~近世【生徒】

- Ⅲ―2 「地図で見る幕末の山口県と宇部地域」【生徒】 ―NEW― 幕末を駆け抜けた「草莽」中岡慎太郎

- Ⅲー3 「地図で見る宇部地域の発展」近現代【生徒】

- Ⅲ-4 宇部炭鉱の学習【生徒】

- Ⅳ-1 次期『高等学校学習指導要領』(2018.3.30公表。2022年度実施。「歴史総合」・「日本史探究」)・『地歴科解説』(2018.7.17公表)

- Ⅳ―2 教育課程(カリキュラム)全般。中・四国、九州の一部普通科高校教育課程と出身者例 ―NEW―令和6年度中国・四国、九州高校教育課程例・令和6年進路実績例(中間)。 山口県立宇部西高校募集停止問題

- Ⅳ―3 大学入試・大学入学共通テスト日本史関連【史料問題・生徒】 2019~2023センター試験・共通テスト日本史B史料問題過去問解説。令和5年共通テスト本試験(2023.1.14実施)日本史B分析。令和7年度以降の共通テスト(新学習指導要領による入試・『歴史総合・日本史探究』)に向けて(2022.11.9公表「試作問題」分析) ―NEW― 令和6年度大学入学共通テスト本試験日本史B問題の分析と史料問題解説(2024.1.13実施)

- プロフィール・コメント(Comment)

Ⅲ-2 「地図で見る幕末の山口県と宇部地域」(生徒)

日本史の時代区分で幕末(ペリー来航以後)は近代に区分します。「前近代」は近代より前、すなわち江戸時代以前のことです。江戸時代(江戸幕府・15代将軍徳川慶喜まで)を近世と考えれば、江戸幕府は1867年に幕を閉じるので、幕末は近世に含まれます。しかし、幕末は近世とはせず日本近代史として取り扱います。なぜでしょうか。

高校教科書の『詳説日本史』(山川出版社)は、「近代国家の成立」を1853年のペリー来航と『日米和親条約』の調印(1854年)から始めており、幕末を近代として位置付けています。

近世の始まりについても同様です。ポルトガル人が種子島に来航して鉄砲が伝来したのは戦国時代末期の1543年のことで室町幕府の時代です。しかし、中世に区分しないで鉄砲伝来から近世に時代区分しています。1543年は戦国時代ですが、室町幕府(15代将軍足利義昭まで)が滅亡する1573年までを中世に時代区分せずに、1543年を近世の始まりとしています。

幕末を近代に位置付けるのは、産業革命を経て資本主義社会に発展した欧米列強がアジアに植民地を求めて進出する世界史の動きの中に幕末の日本の政治・外交・経済も包摂されていくからだと考えます。

このページでは、宇部地域の領主が中心的にかかわり、尊王攘夷運動の転機となった禁門の変とその後の長州藩の討幕の動きを取り上げます。(管理者)

2020.9.22更新

1 尊王攘夷運動の中心となった長州藩

尊王攘夷運動と禁門の変

幕末の日本には、欧米諸国により日本が植民地化されるという危機感があり、日本の独立を守ろうとする動きがありました。吉田松陰もこうした危機感を持っていた一人でした。

江戸開幕以来の外交主権者は幕府でした。大老井伊直弼の時に結ばれた日米修好通商条約は、領事裁判権を認め、関税自主権のない状態で貿易をはじめる不平等な内容で、日本は主権と独立を失い半植民地化されました。貿易が始まると物価が高騰して日本の社会は混乱しました。

孝明天皇・朝廷は、薪水給与などを内容とする恩恵的な和親条約は認めましたが、不平等な通商条約には強く反発し勅許しませんでした。このため、破約攘夷を求める尊王攘夷論が高まりました。井伊直弼は反対派の大名(前水戸藩主徳川斉昭ら)や志士(橋本佐内・吉田松陰ら)を処罰(「安政の大獄」)したため、桜田門外で水戸脱藩士らに暗殺されて幕府の権威は失墜しました。

破約攘夷には武力で外国を排除する「小攘夷」や外国との話し合いで条約を一旦破棄する「大攘夷」などがありました。こうして幕末になると、天皇・朝廷の政治・外交権が強まり、幕府から朝廷へ政治・外交の主権者が転換していく状況が生まれました。

尊王攘夷の最過激派が長州藩と水戸藩でした。

《参考》防長2ヵ国を領知した長州藩と萩藩は同じ意味。幕末から明治維新期は藩庁が山口に移ったので山口藩という。「毛利藩」には、本藩の萩毛利藩と支藩の長府毛利藩(下関市長府)・徳山毛利藩(周南市)・清末毛利藩(下関市清末)の各藩があるので混同をさけるために、藩庁の地名を冠して使い分ける(港区六本木のテレビ朝日の「毛利庭園」は長府毛利藩の江戸上屋敷(かみやしき)跡なので「長府毛利庭園」が正確な表現である)。県内には他に岩国領(岩国藩)(領主は吉川家。正式に藩となったのは新政府の成立した慶応4年1868年)があった。「藩」は、日本の主権者であった将軍から1万石以上の領知を直接認められた大名の統治組織の学術用語です。1万石以下の将軍の直臣(直参)は、旗本(将軍にお目見え以上)・御家人と言います。大名の家臣は、将軍から直接領知を認められた直臣ではなく、将軍の家臣(大名)の家臣なので、将軍との関係では陪臣となり、大名から1万石以上の知行を認められても大名ではなく藩とはなりません。

尊王攘夷運動がピークとなったのが文久3年(1863)です。それまでの長州藩の藩論は開国論(長井雅楽『航海遠略策』)でしたが、過激な破約攘夷論(井伊直弼が結んだ条約を破棄して武力で攘夷を決行すること)に転換しました。しかし、朝廷や他藩の大多数の「攘夷論」は条約を破棄して横浜鎖港を外国と交渉する案であり、武力で外国を撃退することは現実的でないと考えていました。

文久3年5月10日、長州藩は、久坂玄瑞(くさか-げんずい)、国司信濃(くにし-しなの)らが中心となり、関門海峡近くで海岸砲台と軍艦2隻によりアメリカ商船ペンブローク号を砲撃し、攘夷を決行しました(その後、フランス船、オランダ船に対しても砲撃しました)。このため同年6月にアメリカ軍艦が長州の軍艦2隻を撃沈(別に1隻大破)し、フランス軍艦は上陸して前田の砲台を占拠する報復をしました。高杉晋作は世禄の萩藩士の兵では防衛できないと考え、志(こころざし・やる気)のある下級武士・農民・町民を主体とする奇兵隊(萩藩の兵であり、民間の兵ではありません)を結成しました。

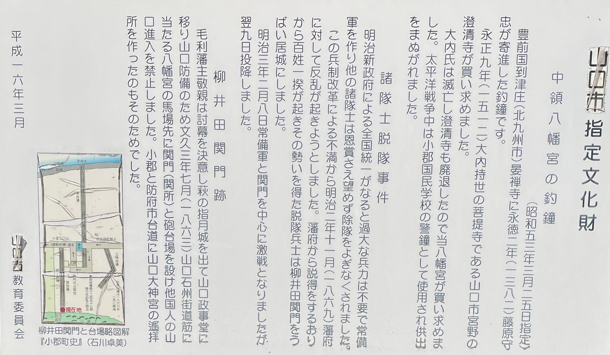

ところが、孝明天皇・朝廷(中川宮朝彦(なかがわのみや-あさひこ)親王・二条斉敬(なりゆき)らの親幕派)は、長州藩の過激な攘夷決行を望まず、「一会桑」(いちかいそう・一橋慶喜(徳川慶喜・禁裏御守衛総督)・会津藩(松平容保(かたもり)・京都守護職)・桑名藩(松平定敬(さだあき)・京都所司代、容保の実弟)。「橋・会・桑」ともいう)が長州を排除し、各藩も長州藩を支持しませんでした。長州藩兵は京都御所外郭南側にある堺町御門(さかいまちごもん・下図参照)の警備を解かれ京都から退去することを命じられ(八月十八日の政変)、三条実美(さんじょう-さねとみ)ら攘夷派・長州派の公家7人とともに長州に帰還しました(「七卿落ち」)。

翌、元治(げんじ)元年(1864)6月、過激な尊王攘夷派は京都で挽回を図るため、長州藩邸(河原町御池(かわらまちおいけ))に近い池田屋(三条木屋町(さんじょうきやまち))に集結していましたが、新選組(新撰組に同じ)の襲撃をうけ宮部鼎蔵(ていぞう・肥後藩士)、吉田稔麿(としまろ・萩藩士)ら多数の志士が闘死・自決しました。

益田右衛門介(ますだ-うえもんのすけ)、福原越後(ふくばら-えちご)、国司信濃の3家老は、武力を持って「藩主の冤罪を帝(みかど・孝明天皇)に訴える」(幕府は外国船が攻撃をしてきた場合に反撃することを通達していましたが、長州藩はこれに反して攻撃されていないのに砲撃したので藩主を謹慎させていました)などを求めるため京都進発に積極的でした。益田隊・久坂玄瑞(くさか-げんずい)・真木和泉(まき-いずみ・久留米藩士)は山崎の天王山、福原隊は伏見長州藩邸、国司・来嶋又兵衛(きじま-またべえ)隊は嵐山天龍寺に布陣し(下図参照)、京都を包囲しました。しかし、長州藩兵・浪士(土佐脱藩士らで編成された忠勇隊(土佐勤王党だった中岡慎太郎も参加)など)約2千名に対し、幕軍は2万とも3万ともされ、長州藩は孤立していました。

7月、朝廷の命令に従わず長州藩兵は挙兵しました。先鋒の福原隊は、7月18日、伏見から伏見街道を京都に向かって北進中に、藤ノ森(下図参照)で大垣藩兵の攻撃を受け、越後が被弾負傷し伏見に退却しました。翌日は、鳥羽街道で敗退して天王山に逃れ、その後宇部に帰還しました。

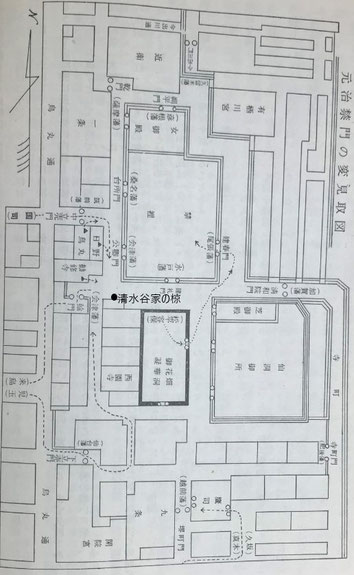

国司信濃隊は筑前藩兵の守る御所外郭西側の中立売御門(なかだちうりごもん・下図参照)を突破して蛤御門(下図参照)に向い、遊撃軍総管の来嶋又兵衛隊も蛤御門を守る会津藩兵を破り、児玉小民部の一隊は仙台藩兵の守る下立売御門(しもだちうりごもん・下図参照)を突破しました。三隊は御所内に入り会津藩兵(蛤御門と禁裏西側の公卿門(宜秋門・下図・写真参照)を守備)を攻め、攻撃目標の会津藩主松平容保(京都守護職)の宿舎である御花畑凝華洞(おはなばたけぎょうかどう・下図参照)に向いました。しかし、乾門(いぬいもん)守備の薩摩藩兵が来援して側面から攻撃してきたため、長州藩兵は蛤御門・公卿門付近で敗退し、戦闘の中心人物の来嶋又兵衛は被弾後に落馬、自決しました。

国司・来嶋隊の敗退後に遅れて到着した久坂玄瑞・真木和泉らは越前藩兵の守る堺町御門を攻めましたが突破できず、鷹司邸(下図参照)に入って攻撃を試みましたが壊滅し、負傷した久坂は自決しました。真木和泉は天王山まで逃れたのち、責任を取って忠勇隊士らと自爆(自決)しました。

多勢に無勢の長州藩兵は総崩れとなって敗走し、山崎の天王山に陣取っていた益田隊も退却し、朝廷の退去命令に従わず挙兵した長州藩は朝敵となりました。

禁門の変の戦火により京の町は半数を超える2万8千戸が焼失し(「どんどん焼け」)、住民生活は破壊されました。

幕府は戦火の中で六角獄舎に禁獄中の志士平野国臣(福岡藩士・生野の変で捕縛)ら33名を殺害しました。

長州藩江戸屋敷(支藩を含む)は没収・破却され、江戸詰めの藩士は抑留され、その中で2年間で51名が死亡しました。

水戸藩の尊王攘夷派も天狗党の乱(1964)で壊滅し、過激な尊王攘夷運動は壊滅しました。

また、8月には、以下で解説しますが、英・仏・蘭・米の四ヵ国(しかこく)連合艦隊17隻が関門海峡の長州藩砲台を壊滅させ、陸戦隊を上陸させて前田砲台を破壊しました。この事件で長州藩の攘夷運動は実質的に終結しました。

《参考》「御所」外郭(現在の京都御苑)には9門があります。これら御所外郭の9門を総称して禁門(宮門)と言います。「御所」の中は九条邸、鷹司邸などの公家の邸宅が建ち並ぶ公家町となっており(現在は公園になっています)、その中に築地塀で囲まれた紫宸殿、清涼殿、小御所等のある禁裏(京都御所)がありました。禁裏には南門の建礼門、西側の宜秋門(公卿門)など6門があります。「御所」外郭(京都御苑)に入る9門のうち4門が御所外郭西側にあり、北から乾御門(当時薩摩藩守備)、中立売御門、蛤御門(当時会津藩守備)、下立売御門といいます。戦闘は、蛤御門だけでなく、中立売御門・下立売御門と南側の堺町御門でもありましたので「禁門の変」とするのが正確な表現ですが、薩摩・会津藩兵と長州藩兵の激戦があり勝敗を決したのが蛤御門付近の戦闘でしたから、「蛤御門の変」ともよびます。

(以上管理者)

最終更新2020.9.22

以下の画像、地図はクリックすると拡大します。

管理者作成。右上の[ ]をクリックすると拡大します。随時更新します。

2 攘夷運動の終焉

下関事件(文久3年1863年5月~6月)

文久3年(1863)3月、将軍徳川家茂は5月10日をもって攘夷を決行することを奏上し、諸藩に通達した。5月10日、光明寺党の久坂玄瑞らの強硬派は、田ノ浦に停泊中のアメリカ商船ペンブローク号に庚申丸(松島剛蔵艦長(楫取素彦(かとりもとひこ)の兄)、久坂玄瑞同乗(妻は吉田松陰の妹の文(ふみ)。文は玄瑞の死後、楫取と再婚した))、癸亥丸(きがいまる。福原清介艦長)と海岸砲台から砲撃した。5月23日、長崎へ向かって海峡通過中のフランス通報艦キャンシャン号に対し海岸砲台が砲撃し、交渉のため近づいたボートに発砲して書記官が負傷し水兵4名が死亡した。5月26日、横浜に向うオランダ軍艦メデューサ号(1700トン)が海岸砲台と癸亥丸(283トン)から砲撃され水兵4名が死亡した。

6月1日、アメリカ軍艦ワイオミング号(1457トン)が報復攻撃し、庚申丸、壬戌丸を撃沈し、癸亥丸を大破させた。6月5日、フランス軍艦セミラミス号(3830トン)とタンクレード号(約500トン)が報復攻撃し、前田、壇ノ浦砲台を砲撃し、陸戦隊70人、水兵180人が上陸して一時前田砲台を占拠し、砲台を破壊した(上右の記録絵)。

藩主毛利敬親から下関防衛を依頼された高杉晋作は、世禄の武士がほとんど切り込まず役に立たなかったことから、光明寺党(このとき農は1人のみ)を母体にして、下級武士、農民、町民を中心として編成された奇兵隊を創設し、その後藩内各地に膺懲(ようちょう)隊、八幡(やわた・はちまんの読みは未確定)隊、遊撃軍(来嶋又兵衛死後は遊撃隊)などの諸隊が成立した。(管理者)

四国艦隊下関砲撃事件(元治元年1864年8月)

元治元年1864年7月、禁門の変で来嶋又兵衛や久坂玄瑞が戦死し、長州藩兵は敗退し朝敵となった。

一方、イギリス公使オールコック主唱のもとに、攘夷運動の中核である長州藩に打撃を与えるため、四国連合艦隊下関攻撃の計画が立てられた。イギリスから急遽帰国した井上聞多(もんた。馨(かおる))・伊藤俊輔(しゅんすけ。博文(ひろぶみ))が和戦交渉を始め、姫島沖に集結中の連合艦隊に伊藤と松島剛蔵が交渉に向ったが間に合わず、高杉のユーライアス号訪問も拒否された。同年8月5日、四国連合艦隊17隻が長州の攘夷と海峡封鎖を懲罰して海峡の安全通行を確保するため、圧倒的な兵力、火力で攻撃した(兵員5014名。砲288門)。長州藩主力は禁門の変の出兵があって兵数が不足し(兵2000、砲70門)、奇兵隊・膺懲隊を中心に反撃したものの、アームストロング砲による砲撃やイギリス陸戦隊800など2600の兵員の上陸により、すべての砲台は破壊され砲は戦利品として鹵獲(ろかく)された。

講和会議はユーライアス号で行われ、高杉晋作が長州側使節となり、井上、伊藤が通訳した。海峡通行の自由、石炭・食糧・薪水の売り渡し、乗組員の上陸、砲台撤去を受け入れ、賠償金300万ドルは攘夷決行が幕府の命令であったことを理由に幕府に支払いを求めた。この講和により、長州藩だけでなく、全国の攘夷運動は事実上終焉した。

慶応2年1866年10月、攘夷を掲げていた朝廷は、四ヵ国の圧力により通商条約を勅許して開国を認め、1867年5月には兵庫開港を勅許した。(管理者)

3 攘夷から討幕へ

俗論党による正義派粛清と大田(おおだ)・絵堂(えどう)の戦い

福原家、国司家の領地の中心は現在の宇部市にあり、多数の家臣・農兵(福原家21名{『宇部市史』}。国司家16名{『国司信濃親相(くにし-しなの-ちかすけ)伝』・他に4名の記載あり})が禁門の変で死亡しました。禁門の変(蛤御門の変)の敗北と四国艦隊下関砲撃事件の結果、過激な尊王攘夷運動は事実上終焉しました。

蛤御門の変で朝敵となった長州に対し、幕府は第一次長州征討(1964)を発令し15万人を動員したため長州藩は危機に陥いり、藩内には幕府の要求に恭順する俗論党が台頭しました。

こうした中で、禁門の変の責任を負わされ、元治元年(1864)11月11日に徳山で益田右衛門介親施(ますだ-うえもんのすけ-ちかのぶ。須佐領主。享年32)、国司信濃(享年23)、11月12日に岩国で福原越後(享年50)の3家老が、幕府に恭順の意を示すために切腹させられました。

萩藩政を掌握した俗論党(保守派であり、藩主父子の処罰や領知削減などの幕府の要求に恭順)は、前記の三家老を切腹させ、11月12日には禁門の変を指導した四参謀を萩の野山獄(のやまごく)で斬首しました。また、11月15日には、長府毛利藩にかくまわれていた天誅組の変の主将中山忠光(なかやま-ただみつ。明治天皇叔父)卿が長府藩の手により豊浦郡田耕(たすき)の山中の農道で闇討ち(病死と公表するために斬ることができず、絞殺した。数え年20歳)されました。中山卿に対してですらこの仕打ちですから、正義派(いったんは幕府に恭順を示しながらも、幕府が攻めてきたら戦うという武備恭順)への処罰は過酷でした。

俗論党による正義派に対するこうした粛清に反発した高杉晋作は、11月25日、潜伏先の筑紫から下関に戻り、俗論党に対して諸隊が挙兵することを主張しました。

五卿の筑紫への退去と諸隊の藩政府への恭順の空気が強まる中、高杉晋作は、12月15日夜、太宰府に下るため五卿(七卿の1人は病死、澤宣嘉(さわ-のぶよし)は生野の変の主将となり離脱)が滞在していた下関市長府の功山寺(こうざんじ)で萩の俗論党を打倒し、討幕(武力で江戸幕府を倒し新政府を樹立すること{「倒幕」は話し合いで幕府を倒して新政府をつくること})に向うため挙兵しました。下関の萩藩新地(しんち)会所を襲撃し、三田尻(みたじり・防府市)海軍局の軍艦3隻に協力を求めて説得し、癸亥丸を指揮下に置きました。高杉は戦略・戦術に長けた天才的な軍事的指導者と評価できます。

俗論党はこの状況で、正義派の松島剛蔵ら7名を野山獄で急いで処刑し、正義派の最後の重職にあった清水清太郎(せいたろう。親知・ちかとも)を切腹させました。このように長州藩は、幕末を通して、生きていれば維新政府で活躍できたであろう多数の有能な人材を失いました。(「薩長土肥」のうち、土佐藩も多くの志士を失いました。薩摩藩は西南戦争で多くの戦死者を出しました。肥前の佐賀藩{鍋島藩}は幕末・維新期に人材を失うことがなかったため、大隈重信など多くの人材が新政府に登用されました。)

それまで高杉に同調しなかった諸隊も高杉の挙兵に呼応し、諸隊は結束して俗論党と戦うことになりました。正義派諸隊は、俗論党の藩政府を倒すため萩に向って出発し、翌慶応元年(1865)の1月6日~19日、大田(おおだ)・絵堂(えどう)の戦いで、地元や小郡の農民の支援を得て、俗論党政府軍の前軍の撰鋒隊(せんぽうたい)に勝利しました。

こののち山口を拠点とした諸隊は、2月までに瀬戸内地帯の14宰判(さいばん・裁判。萩毛利藩には17宰判あった。)の代官を交替させ領民の支持を得ました。「殉難三士」事件{萩藩政府と山口の諸隊の和平交渉を進めた鎮静会議員の三藩士を、俗論党が明木(あきらぎ)権現原(萩市)で待ち伏せして殺害し、正義派の仕業と喧伝した事件}を契機に山口から萩へ進軍して萩城下を包囲し、俗論党は萩から逃亡しました。ここに長州藩は正義派(木戸孝允が中心)が実権を取り戻し、藩論が武備恭順に統一されました。俗論党が台頭した時期に山口から一時萩に戻っていた藩主毛利敬親は、再び山口に藩政府を移しました。

禁門の変で敗北して「薩賊会奸(さつぞくあいかん)」と敵視していた薩摩藩と接近したことにより、長州藩は薩摩藩の名義で武器・軍艦を購入することが可能となり、慶応元年(1865)に、ミニエー銃などの最新鋭の武器を大量に入手して軍事力の強化を行いました。慶応2年(1866)年1月には、京都の小松帯刀(たてわき)邸で薩長盟約(攻守同盟ではない)を結びました。また、財政金融政策の成功、国土防衛に参加・支援した農民・町民・長吏・神職・僧侶・力士や女性など領民の支援も大きな力となりました。 (以上管理者)

管理者作成。右上の[ ]をクリックすると拡大します。随時更新します。2020.3.3。

四境戦争(四境の役・第二次長州征討)1966.6.7~9.2。小倉口は1966.6.17~1967.1.22。

幕府は征長軍を再編成し、第二次長州征討の勅許を得て、大島口、芸州口、石州口、小倉口の4方面から防長二州を攻めましたが、各方面で敗北し、将軍家茂の死もあって撤退を余儀なくされました。

四境戦争の最初の大島口(おおしまぐち)の戦いは、6月7日の幕府軍艦第二長崎丸による上関砲撃(室津・白浦)で始まりました。8日には富士山丸などの幕府艦隊が周防大島を砲撃し、11日に幕府歩兵が久賀、松山藩兵が安下庄に上陸占領し、島民への略奪行為も行いました。その後奪還をめざす長州勢と激戦となりましたが、第二奇兵隊や大島領民の協働により、6月16日に松山兵、6月20日に幕府歩兵、艦隊が完全撤退しました。大島口の戦いの征長軍は、西洋式軍制の歩兵奉行率いる幕府正規歩兵を有しており、幕府艦隊の艦砲射撃による後方支援も加わったにもかかわらず敗退したものであり、征長軍に打撃となる一方、長州勢の士気を高めました。

芸州口(げいしゅうぐち)の戦いは、6月14日山陽道の小瀬川(おぜがわ・和木町)口で開戦し、間道の亀尾川(きびがわ。岩国市美和町)口からも長州勢が周防国から安芸国へ進軍しました。

鈴尾五郎(すずおごろう。福原越後の養子の福原芳山(ふくばら-よしやま・ほうざん)。越後が罪人にさせられて切腹した後、一時「福原」の家名が断絶し、鈴尾を名乗った。{広島県安芸高田市福原(ふくばら)にあった鈴尾城は福原家の居城で毛利元就生誕の城})が率いる宇部兵は、亀尾川口に参戦しました。亀尾川口は亀尾川、釜ヶ原口、大原口の3方面から広島藩領に進撃しましたが、宇部兵はそのうち釜ヶ原口、大原口から進撃しました。亀尾川口の長州勢は、間道の折敷畑・宮内方面へ進撃して大野に陣を構えていた征長軍の背後を脅かしたため、挟撃の恐れがでた征長軍は大野から船で広島に退却しました。芸州口では、8月7日の戦闘を最後に、広島藩(浅野藩)が仲裁して休戦となり、亀尾川口に参戦した長州勢は、本陣のあった本郷(山代(やましろ)宰判。岩国市本郷町)に帰還しました。9月2日に宮島で征長軍と山口藩の講和が成立しました。

現在の大竹市内では多くの家が焼かれるなど住民は大きな被害を受けました。また、亀尾川口の長州勢は、佐伯で中立の立場の広島藩内の農兵と衝突する問題を起こしました。

石州口(せきしゅうぐち)の戦いは、6月16日に始まり、大村益次郎の指揮で浜田藩兵などで編成された征長軍を破り、7月18日には浜田城が自焼落城しました。

小倉口(こくらぐち)の戦いは、6月17日の門司上陸に始まりました。高杉晋作が指揮を執り、山県有朋らの率いる奇兵隊、長府毛利藩の報国隊、吉田宿の正名団(まさなだん)、万倉(まぐら)の忠告隊が、壮絶な戦闘をした赤坂・鳥越の激戦を乗り越えて、小倉に迫りました。小倉藩兵は8月1日に小倉城を自焼して小倉藩領南部地域(香春・かわら)へ退却し、その後も抵抗を続けましたが、翌年(慶応3・1967)の1月22日に小郡(山口市)で和睦が成立して四境戦争はすべて終結しました。その3か月後に高杉は下関で29歳(満27歳)の生涯を閉じました(吉田・清水山に埋葬された。その地に東行庵(とうぎょうあん)があります)。

第二次長州征討の失敗は、幕府の権威を失墜させ、将軍徳川家茂の死、孝明天皇の崩御もあって、1867年の将軍徳川慶喜の大政奉還につながりました。

日本の植民地化に危機感を抱いて尊王攘夷運動の先頭に立ち、有能な人材を多数失う犠牲を払って討幕を行い、明治維新の変革を主導したのは防長二か国の先人達でした。 (管理者)

管理者作成。2020.3.4 右上の[ ]をクリックすると拡大します。随時更新します。

《主な参考文献》 高野義祐『長州諸隊』。末松謙澄『防長回天史』。『宇部市史』通史編・資料編。大竹歴史研究会HP「長州戦争(芸州口の戦い)」。大竹市HP「おおたけ歴史探訪~西国街道を訪ねて~」。周防大島町教育委員会「明治150周年記念事業サイト「四境の役 大島口の戦い150周年」リーフレット」。徳地幕末維新歴史放談の会「ふるさと再発見~幕末維新と徳地~」

山口藩は、財政・金融政策に成功して経済的な基盤を整え、四境戦争(第二次長州征討)に周到な準備をしていました。山口政事堂を本営とする作戦計画が、第一次長州征討(元治元年1864年12月に解兵・撤兵)と同じ編成で攻撃してくると予測される幕軍に対し、綿密に練られていたと考えます。

山口藩は、慶応元年(1865)年に大村益次郎が西洋式軍制を創設し、同年、薩摩藩と亀山社中を仲介してイギリス商人グラバーからミニエー銃4000挺(1挺18両)、ゲベール銃3000挺(1挺5両)を9万2千4百両で入手しました。征長軍10万人以上に対して、長州勢は長州諸隊、防長2ヵ国の藩主や陪臣の家臣団、農兵隊の一部で構成され、兵数(4000人)では劣ったものの、諸隊がミニエー銃を装備したことで、火縄銃、ゲベール銃の射程外からアウトレンジ戦法で正確な射撃ができました。

ただし、訓練の行き届いた長州兵の戦闘力は高かったものの、芸州口の幕府陸軍、紀州兵、小倉口の肥後兵など、長州勢を上回る兵数で西洋式装備をした兵が守備していた陣地の攻防では、互角ないし一部敗退しています。

またグラバーから購入した乙丑丸(いっちゅうまる。ユニオン丸。300トン。5万両。坂本龍馬操船)と四境戦争の直前に高杉晋作が購入した丙寅丸(へいいんまる。オテントサマ丸。94トン。3万6千両)は、後者が大島口の戦い、両者が小倉口の戦いに参戦しました。

大島口の攻撃に参加した征長軍軍艦は、第二長崎丸(長崎丸二番・341トン)、富士山丸(1000トン)、大江丸(太江丸(旧名)・500?トン)、翔鶴丸(350トン)、旭日丸(あさひまる・750トン)、第一八雲丸(八雲丸一番・337トン。松江藩所属)など8隻で、長州海軍(5隻を小倉口に投入)の大島口参戦は高杉晋作指揮の丙寅丸の夜襲だけでした。 (管理者)

《大島口の戦いにおける長州軍と征長軍(幕府軍)の軍事力比較》

《補足》

〇丙寅丸は、最新のイギリス製の鉄製、蒸気内車(スクリューで推進)の小型の軍艦で、性能が優れ、夜襲に適していたと考えられます(幕府の富士山丸は木造船です)。

〇ミニエー銃と火縄銃・ゲベール銃の違いは何でしょうか。銃口から火薬と弾丸を詰める基本方式(前装式)は3つの銃とも同じであり、熟練しても20秒に1発しか射撃できないとされます。火縄銃は火薬に火縄で点火しますので、雨天では火縄が使えないため使用できません(雨天は弓を使用)。雷管式のゲベール銃とミニエー銃は雷管で火薬に点火しますので、銃口からの雨の侵入を防げば天候に左右されずに使用できます。火縄銃やゲベール銃は殺傷力はあり、集団戦法の密集兵や近距離を標的とすれば威力がありました。しかし、前図の説明のように射程距離が短く、命中精度も低く、長州兵の散兵式戦法(個人戦。兵士が間隔を取り分散して攻撃する戦法)には効果的ではありません。ゲベール銃とミニエー銃の違いは、ミニエー銃が椎の実(しいのみ)形の弾丸を使うライフル銃(施条(しじょう・ライフリング)という銃身にらせん状の溝を刻み、弾丸を回転させて発射する)で、射程、命中精度に大きな差があり、アウトレンジの攻撃(火縄銃、ゲベール銃の射程外からの攻撃)ができたことです。

2023年10月25日放映のNHK『歴史探偵』では、散兵式戦法のシミュレーションが行われ、その優位性が実証されました。

〇四国連合艦隊のイギリス軍艦に搭載された、イギリスのアームストロング社製のアームストロング砲は、後装式(前装式が砲口から火薬と砲弾を入れるのに対し、砲身の尾部から火薬と弾丸を装填。不発射弾を安全、簡単に取り出しやすい)の施条砲で椎の実形の砲弾を発射します。滑腔砲(ライフリングがない砲。球形の砲弾)の長州砲台とは射程、命中精度で、火縄銃とミニエー銃の場合と同じような差があり、連合艦隊は関門海峡の長州砲台に対しアウトレンジの攻撃ができました。

〇焼失家屋は、幕府歩兵(久賀)と松山藩兵(安下庄)の放火によるもので、掠奪等も行われて島民は大きな被害を受けました。

薩摩藩は、幕府に次ぐ海軍力を保有し、第一次長州征討(元治元年1864年12月解兵・撤兵)では幕府から萩口(はぎぐち)攻撃を命じられていました。しかし、薩長盟約(慶応2年1866年1月)を結んだ薩摩藩は、征長軍とは距離を置き、第二次長州征討には参戦しませんでした。また、軍事力のあった九州諸藩は出兵に消極的でした。

幕府の要求を拒否した長州藩に対する第二次長州征討は慶応元年1865年10月に朝廷が勅許しましたが、長州藩への攻撃が始まったのは慶応2年(1866年)6月でした。薩長の時間稼ぎにより政治・軍事情勢が変化し、長州藩でもミニエー銃を大量購入して調練したり、領民からの支援体制を整える準備ができました。

各藩は、財政難と重税に対する領民の反発で一揆も予測され、幕府は31藩に出兵を命じましたが、征長軍は第一次長州征討の15万人から第二次長州征討(四境戦争)では10万人に減っていました。大島口の征長軍は、2万人と記載されたものもありますが、宇和島・徳島・今治藩は出兵せず、出兵・上陸したのは松山藩の1500人(安下庄占拠)、幕府歩兵1300名(久賀占拠)、輸送・艦砲射撃で支援した征長軍艦隊で、6月11日に大島を占領したものの6月20日に完全退去しました。

前図(「地図で見る幕末の長州藩Ⅲ」)の通り、四方面の主力となる長州藩諸隊は洋式調練をしてミニエー銃を装備し、大島口に石城山(いわきさん)の第二奇兵隊、芸州口(小瀬川(おぜがわ)口)に高森の遊撃隊・維新団、芸州口(亀尾川(きびがわ)口)に徳地(とくじ)の膺懲隊(ようちょうたい)、石州口に生雲(いくも)の南園隊(なんえんたい)、小倉口に吉田宿の奇兵隊を配置するなど応戦態勢を整えていました。征長軍の防長2ヵ国への進撃は困難な状況で、山口政事堂の当初の作戦計画では放棄する予定だった周防大島を除き、征長軍は防長の地に足を踏み入れることすらできませんでした。

さらに国土防衛の意識の高まった防長領民が支援しており、諸隊の隊士、農町兵の団員・隊員は犠牲となることも厭いませんでした。薩摩藩・広島藩など征長軍に出兵しない藩も多く、幕府・各藩は領内の打ちこわしや百姓一揆にも脅かされていました。四境戦争は、長州藩の無謀な戦争ではなく、綿密な準備により軍事的勝利が想定されていた戦争と考えます。(以上管理者)

最終更新2023.11.16

4 領民と「草莽(そうもう)」の力

幕末の長州は、尊王の志士の使命感・行動力、狂気・怨念がうずまき、転換期の歴史が彼らを動かしていたと考えます。

そのなかで、文献に表れにくい女性たちはどのように生きたのでしょうか。国司信濃夫妻の墓は以下の画像のとおり、ほぼ同じ形、大きさになっています。現在は、信濃の墓は放置されてカビで黒ずんでいますが、弥佐夫人の墓は手入れがしてあり、磨いて白くなっています。

また、長州藩を支えていたのは領民であることを忘れてはなりません。関ケ原の戦いで、防長二ヵ国に領知を削減された毛利藩は、もともと領知に比して家臣団数が過大で財源が不足していました。このため、藩は、領内に過酷な検地を実施し、領民は重税を課せられました。(管理者)

「宝暦検地の四ッ物成はけっして四公六民ではなく、七公三民以上で、物成(ものなり・年貢のこと)・付加税・郡村費の負担を払うと表作(二毛作の主要な最初の作物)の米が残らないというふうに申し上げました。それが天保モデルを見ると作徳(さくとく・年貢を納めて手元に残る米)が手元に残るようになる。馳走米(ちそうまい・正租以外の付加税)がかかり、飢饉年があり、大失政があった中でです。これらを見て、防長のお百姓というのはすごいと思いました。まことによく働いた、そう思わざるを得ません。

家臣・所帯方の内借捌き(ないしゃくさばき・家臣が町人などから借りた銀を藩が肩代わりし、37年間は年利2%の利子だけ返し、末年に元銀を完済するというの事実上の踏み倒し)で憂き目をみた、町人をはじめとする領民の犠牲にも目を向ける必要があります。」( )は管理者が注を加筆した。

(田中誠二『天保期の萩藩財政』(県史講演録・山口大学名誉教授))

田中は、慶応元年からの軍艦・鉄砲の購入資金のほとんどが撫育方資金によってなされたとする三坂圭司の説を批判し、幕末から戊辰戦争期の戦費は、安政~元治期の産物・交易・金融政策の転換と軌を一にする藩札の大増刷によって調達されたと論証している。

(田中誠二「幕末期萩藩財政史研究序説」山口大学講義。「維新期山口藩の藩債・藩札の償還」山口大学最終講義(2013.3.2))

[管理者註:宝暦1751~1763。天保1830~1843。幕末期1854~1867(安政・万延・文久・元治1854~1864。慶応1865~1867)。戊辰戦争(明治維新期1868~1869)]

田中の論証により、幕末の長州が討幕を実現できた背景に、財政・金融・経済政策の成功があったことが明らかにされました。

高杉晋作は、正義派諸隊(武備恭順・受け入れられない幕府の要求は拒否して幕府と戦う)と萩の俗論党(藩主父子の処罰や10万石の領知削減などの幕府の命令に恭順する)の間の融和をはかろうとして高杉の信頼を失った奇兵隊第三代総管赤禰武人(あかねたけと)と対立し、赤禰を「大嶋郡の土百姓(どんびゃくしょう)」となじったといわれています。

この発言が事実とするなら、高杉は封建制・身分制の枠を打破できていない人物になります。ただ、赤禰にも自身は武士だという意識が強かった言動があります(島の医師の家に生まれ、後に長州藩重臣の浦家の家臣(萩藩主の陪臣)となった武士だった)。

というより、松陰が言った「草莽」に関して、「農民や町人が含まれていたわけではあるまい。藩の政策決定に関与させてもらえない下級武士の中に眠っている人材を、草莽と呼んだのだ」(一坂太郎『司馬遼太郎が描かなかった幕末』54頁)とあり、松下村塾の92名の塾生のうち武士身分は83%を占めていました(同39頁)。松陰の「草莽」の概念に農民・町人は含まれていませんでした。高杉の奇兵隊も松陰の「草莽」を意識しており、志のある農民・町人が隊士となった場合、士分として取り立てなければならなかったと考えます。

高杉の赤根への暴言は、慶応元年11月25日に下関に戻った後、俗論党を倒すため、奇兵隊内の主導権を握る論議(12月13日)で、俗論党との妥協を図る赤根を排除することをねらった発言でした。俗論党、公武合体論に融和した赤禰を裏切者・スパイと解した怒りの中で、高杉が身分制を政治利用したか、本音が出てしまった発言と考えられます。この発言は、高杉が、農民を時に隊士に使ったり、時に侮蔑の対象として使ったりするご都合主義の一面をしめしています。すなわち、長州藩(高杉)は対外戦、討幕戦に不足する軍事力・経済力を補うため、農民・町民・長吏等を利用したと解せます。

このことは高杉だけの問題でなく、タテの身分制・上意下達とヨコの士庶混合・会議制が同居するという、奇兵隊や諸隊が内包していた2面的な性格にあるといえます。(以上管理者)

2022.1.28更新

《参考》「草莽崛起(そうもうくっき)」論 高木俊輔 2007.8.6高教研社会部会講演資料(於岩国短大。当時立正大学教授)。以下の( )は管理者註。

【1 吉田松陰 1830~1859(.10.27)(松陰は1859.5.25萩の野山獄から江戸に送られて伝馬町牢屋敷に投獄され、10.27に伝馬処刑場で斬首された。)

「天未だ神洲を棄てずんば草莽崛起の英雄あらん(英雄が出てくるであろう)」安政6(1859).3.29

(小田村伊之助・久保清太郎・久坂玄瑞宛書翰)

「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持(助ける)の術(すべ)なし。草莽崛起の人を望むの外(ほか)頼みなし」安政6.4.7(北山安世宛書翰)

「義卿(松陰)が崛起の人なり、・・・義卿知義(義を知り)、非待時(時を待つに非ず)之人。草莽崛起、豈仮他人之力哉(あに他人の力を仮らんや)。」安政6.4月頃(野村和作宛書翰)

2 久坂玄瑞 1840~1864 高木「草莽の横断的(藩を超えた全国的)結合論」

「諸侯不足恃(諸侯たのみにたらず)公卿不足恃、草莽志士糾合義挙の外には迚(とて)も策無之事(さくこれなきこと)と私共同志中申合居候事に御座候。乍失敬(失敬ながら)、尊藩も幣藩も滅亡しても大義(尊王攘夷)なれば苦しからず。」文久2(1862).1.21(武市瑞山(半平太)宛書翰。武市は土佐勤王党首班)

3 高杉晋作 1839~1867

「奇兵隊之儀ハ有志(「志」とは「やる気」のこと)之者相集(あつめ)候ニ付、陪臣軽卒藩士を不撰(えらばず)同様ニ相交リ、専ラ力量ヲ以尊ひ、堅固之隊相調(あいととのえ)可申(もうすべき)と奉存(ぞんじたてまつり)候」文久3(1863).6.7(奇兵隊設立趣意)】

当HP管理者が米騒動の研究をする動機を得たのは高木先生の講演でした。

高杉晋作の「奇兵隊設立趣意」には奇兵隊は「陪臣軽卒藩士」とあり、「農町」「庶」とは記載されていない。農町が奇兵隊士になっているのになぜだろうか。考えてみてください。

「草莽」は、『孟子』の草木に潜む隠者、転じて一般大衆を指します。「草莽崛起」は「一般大衆よ、一斉に立ち上がれ」という意味です。高杉が意図していた奇兵隊の隊士とは違いがあります。

2023.11.20 最終更新

NEW

《参考》幕末を駆け抜けた「草莽」中岡慎太郎

〇土佐国安芸郡北川村大庄屋見習い・(藩校)田野(たの)学館出身で、土佐勤王党に参加した。

〇幕末の歴史を動かした武市半平太(たけちはんぺいた)・坂本龍馬・久坂玄瑞・五卿(三条実美ら)・真木和泉(まきいずみ)・高杉晋作・三吉慎蔵(みよししんぞう)らの同志であり、以上の人物の中で唯一の農民出身である。脱藩後は長州を中心に活動した。

〇討幕の実現に関連する禁門の変・大田絵堂(おおだ・えどう)の戦い・五卿の大宰府移居護衛・四境戦争(第2次長州征討)・薩長盟約・薩土討幕の密約・陸戦隊結成など、幕末の歴史の転換点の多くに関わった。土佐・安芸郡北川村の大庄屋家の出身であり、1854年の安政大地震の被害の復興や柚子(ゆず)の栽培奨励など、農民のために村内を駆け巡った。限界を迎えていた幕藩体制打破のため、尊王攘夷思想による討幕をめざし、藩を超えて行動し、「草莽崛起」を体現した志士である。(管理者)

2023.11.16 更新

中岡慎太郎 略年譜(高知県安芸郡北川村 「中岡慎太郎館」パンフレットをベースとし、宮地佐一郎『中岡慎太郎 維新の周旋家』「中岡慎太郎略年譜」(中公新書。246~251頁)、堀 和久『中岡慎太郎(下)』(講談社。1992年)で補足)

|

元号 |

西暦 |

歳 |

中岡慎太郎関係事項 |

|

天保9年 |

1838 |

1 |

4月13日、父・中岡小伝次(北川郷大庄屋)、母ウシの長男として、北川郷柏木に誕生。 |

|

弘化元年 |

1844 |

7 |

安芸郡野友村の漢方医島村策吾に四書を学ぶ。 |

|

嘉永4年 |

1851 |

14 |

島村塾の代講を務める。 この頃、篠崎小竹の手本書により王羲之風の書を極める。 |

|

安政2年 |

1855 |

18 |

藩校・田野学館で武市半平太に剣術を学ぶ。 高知城下江ノ口の間崎滄浪塾で経史を学ぶ。 |

|

安政4年 |

1857 |

20 |

北川郷大庄屋見習いとなり、農民のために活躍する。 |

|

万延元年 |

1860 |

23 |

野友村庄屋・利岡彦次郎の長女・兼(かね)と結婚。(宮地・安政4年) |

|

文久元年 |

1861 |

24 |

武市半平太の土佐勤王党盟文へ一七番目に署名。 |

|

文久2年 |

1962 |

25 |

4月、土佐藩参政・吉田東洋が土佐勤王党に暗殺される。 10月、五十人組伍長として江戸に行き尊攘運動に参加。 この年から「石川清之助」の変名を名乗る。 |

|

文久3年 |

1963 |

26 |

9月、脱藩し、長州三田尻に行き三条実美に面会する。 三田尻滞在3日後、三田尻を出発、土佐に入るも武市以下勤王党有志が投獄されており、再度脱藩し三田尻へ向かう。 |

|

元治元年 |

1964 |

27 |

1月、長州藩邸で高杉晋作と知り合い意気投合する。 7月、禁門の変で、負傷、三田尻に敗走。 7月、土佐国安芸郡郷士清岡道之助ら二十三士蹶起、9月、奈半利(なはり)川畔で刑死。 この年末から「大山彦太郎」の変名を名乗る。 12月、高杉晋作の回天義挙、功山寺決起80余名に参加。 12月、伊佐宿に諸隊進軍。二卿の名代として萩城で交渉。 |

|

慶応元年 |

1865 |

28 |

1月、三條実美卿お目付けとして、大田絵堂の戦いの開戦を支持。 1月、五卿に随従、筑前太宰府に移る。 6月、坂本龍馬とともに薩長和解運動に奔走する。 この年、「時勢論」(母藩土佐国同志へ贈る)を執筆。 |

|

慶応2年 |

1866 |

29 |

2月、木戸孝允(桂小五郎)に薩長連合の成立をきく。 「窃に知己を示す論」で大政奉還を主張する。 「愚論窃かに知己の人に示す論」で土佐藩に兵制改革の重要を説く。 6月、四境戦争(第2次長州征討)、大島口で開戦。高杉晋作丙寅丸で大島沖の幕府艦隊夜襲、慎太郎海戦遠望後、丙寅丸に同乗して帰還。 |

|

慶応3年 |

1867 |

30 |

5月、薩土討幕盟約議定成立。 6月、薩土両藩王政復古盟約議定成立。 7月、京都白川の土佐藩邸に陸援隊を組織する。 この頃から「横山勘蔵」の変名を名乗る。 この夏「時勢論」(在京中、攘夷討幕の説)を書き、非常の覚悟を固めるべきだと力説。この頃慎太郎の説得により、岩倉具視・三条実美の提携成る。 11月15日、京都河原町の近江屋で坂本龍馬と共に襲撃される。 11月17日、夕方、絶命。(29歳7か月) |

2023.11.14更新

野根山(のねやま)二十三士の決起

元治元年(1864)7月25日、土佐勤王党の盟主・武市半平太(たけちはんぺいた)の釈放と「尊王攘夷」をスローガンとする藩政改革を求めて、安芸郡全域(下図)の郷士・庄屋・岩佐関所番・地下医師・地下浪人・商人など23名(うち土佐勤王党員5名)の「草莽」の若者(16歳から39歳)が立ち上がりました。

禁門の変で長州藩が会津・薩摩を中心とする幕府軍に敗れるという情報が入り、勤王党に不利な情勢となりました。首領清岡道之助と清岡治之介は安芸郡単独で野根山の岩佐関所に拠って藩庁へ嘆願書を提出し、目的が達成できなければ阿波を通り、京都に脱出することにしました。

7月25日の夜、岩佐関所に立て籠もりましたが、嘆願書の文章表現と論旨は強い藩制批判であり、しかも武装していたため、藩政府からは反乱軍と見なされ、追討の兵が差し向けられました。二十三士は阿波へ逃れますが、宍喰(ししくい)関所で阿波藩の役人に食い止められて牟岐(むぎ)へ身柄を移され、阿波藩の説得で帰国することになりました。

土佐藩は、9月3日、二十三士の身柄を引き取ると、田野郡奉行所に設けた牢獄に入れ、5日早朝、奈半利(なはり)河原で一度の取り調べもなく斬首刑にしました。

二十三士の遺体は、清岡道之助の遺言で、清岡家の菩提寺である福田寺(ふくでんじ・田野町)に埋葬されました。墓碑銘が戒名でないことと墓石の先端が尖った石柱である理由は、明治元年(1868)、幕末に活躍した志士たちを神道(しんとう)形式で祀るようにという明治政府の命令によります(福田寺説明板要旨)。(管理者)

2023.11.16更新

三田尻御茶屋(現在は英雲荘。周防国防府・三田尻)と中岡慎太郎の活動

三田尻御茶屋(瀬戸内海に面す)は、萩城(日本海に面す)から続く萩往還(下図)の終点として長州藩の玄関口だった。参勤交代、領内巡視時の藩主の宿泊・休憩施設、迎賓などのために造られた。7代藩主毛利重就は、隠居後は大規模な改修を行い、移住した。

文久3年(1863)9月、脱藩した中岡慎太郎は、三田尻御茶屋の一画に建てられた招賢閣に向い、同年八月十八日の政変で都から落ちて大観楼にいた三條実美と面会し、尊王攘夷運動の活動に邁進した。

元治元年(1864)の禁門の変では、長州藩京屋敷で訓練していた中岡慎太郎らは、嵐山天龍寺の長州軍(国司信濃の兵、来嶋又兵衛の遊撃軍など)に加わり、蛤御門を攻撃した。慎太郎は、戦闘直後に銃弾で足を負傷して離脱した。

大田・絵堂の戦いの前、三條実美卿の名代として伊佐宿に滞在していた三條西季知(すえとも)、四条隆謌(たかうた)二卿の名代として、慎太郎は、命の危険を顧みず単身萩城を訪れて交渉した。その後、三條実美卿の「お目付」として、大田・絵堂の戦いの開戦を支持した。(管理者)

2023.11.16更新

高杉晋作の功山寺決起と三田尻海軍局襲撃

元治元年(1864)、禁門の変と四国艦隊下関砲撃事件で大敗北した長州藩では、幕府に恭順する俗論派が実権を握り、正義派を粛清した。こうした状況を打破するため、高杉晋作は、同年12月15日夜、九州の大宰府に移送されることになった五卿の滞在している功山寺(下関市長府)で、回天義挙の決起をした。この時、晋作と行動を共にしたのは、伊藤博文率いる力士隊、石川小五郎(河瀬真孝)率いる遊撃隊、中岡慎太郎らわずか80余名だった。晋作らは、萩藩の新地会所(下関市)を襲撃して占拠し、さらに晋作は18名を率いて三田尻海軍局(防府市)に向い、軍艦3隻を説得により奪った。

晋作の決起後、奇兵隊など諸隊は結束し、下関市長府などから萩に向って進軍し、伊佐宿(美祢市)で態勢を整えた後、大田・絵堂の戦い(美祢市)で萩藩の正規兵を撃破し、その後、俗論派は逃走して正義派が萩藩政を奪還した。(管理者)

2023.11.15更新

北川 健「幕末長州藩の奇兵隊と部落民軍隊 ――兵農分離の原則と農町穢非登用の形式――」(『山口県文書館研究紀要』(14)1987年)

「「奇兵」隊員は決して「農兵」ではないのである。

こうして見てくると、奇兵隊は兵農分離の大原則を否定してではなく、むしろこれに即して組織され運営されているのである。

云いかえれば、「士」の形式なくしては「農町」「庶」兵の登用はありえなかったのである。「士」の形式=外被をまとうことによって、「農町」の兵員化はあったのである。云うなれば兵農分離の原則とのツジツマ合わせであり、そこに革命と伝統のアラベスクを見ることも可能である。

この奇兵隊をはじめとする諸隊での「士」の形式こそは、隊員名簿に歴然とする。たとえば『長藩奇兵隊名鑑』ー。

明治元辰六月十日入隊 萩瓦町年寄河野友三郎二男 河野才輔

慶応二寅十一月十六日入隊 小郡裁判陶畑村庄屋長田小右衛門存内儀平三男 柏村順蔵

(管理者註:小郡宰判の陶畑村庄屋の長田小右衛門の存内(支配管内)にある儀平の三男。儀平は農とみられ姓は記載されていないが奇兵隊士になった三男の順蔵は武士身分として扱われ柏村の姓を名乗っている。ただし、百姓も姓を持っていたと考えられている。)

同年九月二十五日入隊 井上源左衛門内 潟上安熊

そこには「百姓」とか「町人」とかの肩書記載はない。もっともその判別ができないものではないが、「農町」身分とは表記されていないのである。しかもそのいずれもが「士」の形式、「士」の体裁をとることで「兵」に仕立てられているのである。士「同様」」こそ、それが「平人」の場合の登用形式である。」

農商民出身の隊士は、平民から名字帯刀を許される「士」に格上げされて「士」と同様になり、幕藩体制の兵農分離の原則の枠の中で入隊した。このことを、北川は、武士身分への格上げでの採用という「伝統」と「兵」以外の「農町」を組み込んだ「革命」が組み合わされた「アラベスク」と文学的表現をしたと考える。

奇兵隊の母体になった久坂玄瑞を中心とした光明寺党は、藩士卒・浪士が中心で農民出身は1人しかいない。奇兵隊には約半数の農商民出身の隊士が所属しているので、奇兵隊の結成が長州藩におけるはじめての士卒・農商民の「草莽」諸隊の成立と考える。隊士となった農商民は武士身分として扱われたのである。

田中彰は『高杉晋作と奇兵隊』(岩波書店。1993)の中で、奇兵隊の性格の中には、藩権力につながり家格・身分に規定された垂直軸と奇兵隊を基本的に規定しているところの身分にかかわらず「同様に相交」るという水平軸があったとしている。

しかし、田中は、奇兵隊は徴兵制(「国民皆兵」制)へ直接結びつくものでないとする。藩の常備軍編成に対する諸隊反乱で、奇兵隊(諸隊)のタテ(特に尊攘的要素)とヨコ(伍長会議・諸隊会議所)の要素が天皇政府(藩)によって徹底的に弾圧され、否定されたとしている。

すなわち、奇兵隊(諸隊)は、幕藩体制下における封建軍隊から近代天皇制下の国民的常備軍の過渡的な軍事力としている。(管理者)

(最終更新2020.9.4)

《奇兵隊よりも早く結成された農兵隊》

農兵隊は「隊員」・「団員」、諸隊は「隊士」で、現在の、一般人で構成される「消防団員」(地域の自衛消防隊員)と公務員の「消防士」の関係に似ていると考えます。(管理者)

「 秋本新蔵①の東津(ひがしづ)隊②結成趣意書

「小郡御宰判(さいばん)之内、津市(ついち)・東津(ひがしづ)③之儀ハ、山口咽喉(いんこう)の要地④ニテ(中略)此後(こののち)異人近海ヘ繋船仕(つかまつ)り⑤、万一上陸仕り候̪而(て)、御台場⑥近寄候模様共有之(これあり)候ハ、津市・東津之者共定而(さだめて)⑦恐怖周章⑧仕り候と奉存(ぞんじたてまつり)候。右ニ付き津市・東津凡(およそ)三百軒之内、且々(かつがつ)工面(ぐめん)相成候者之儀ハ、鉄砲壱挺(いっちょう)、二挺、三挺ニ而(て)も身分に応じ、自力(じりき)を以て相調(あいととの)え(中略)余力有之(これある)節ハ銘々⑨打方(うちかた)ねらい方等常々心懸(がけ)置候(攻略) 文久三年七月」 (小郡農兵事)

[注]①小郡町東津の豪農商で、この地方の代表的尊王攘夷家 ②小郡町東津で結成された農兵隊 ③小郡町の河口に面した繁華街 ④山口の入口にあたる重要地 ⑤船をつなぐ ⑥砲台 ⑦きっと ⑧恐れあわてる ⑨各自

[解説]一八六三年(文久三)四月、藩政府は攘夷に備えて、農町民に具体的な心得を諭(さと)すとともに武装させることを計画している。また、藩庁を萩から攘夷の指揮をとるに便利な山口へ移している。藩庁の山口移転に伴って、もっとも外国の侵入を受けやすいのは、三田尻口および小郡口とみなし、この両街道の警備を厳重にするため、防府の勝坂と小郡の柳井田に関門を急造し、砲台を設置した。

このような情勢を背景にして各地に農兵隊が結成された。小郡の秋本新蔵により結成された「東津隊」も農兵隊である。その結成趣意書にみられるように、庄屋などの村落支配者層が郷土自衛のために積極的に農兵の結成にあたった。一般農商民に財力に応じて鉄砲を購入させ、各自で打ち方の練習をさせている。

農兵隊がもつとも多く結成されたのは小郡宰判である。東津隊のほかに、郷勇隊・狙撃隊・自力隊・大砲隊など10隊、このうち郷勇隊が最も代表的で定員五百名、設立時期も奇兵隊よりずっと古い。これら農兵隊は柳井田関門や小郡周辺の警備に交替でついた。

長州藩でいう諸隊と農兵隊の相違点は、前者が奇兵隊にみられるように、攘夷に備えて世禄の武士を補強するため、武士や農町民から募集した職業軍人である。これに対して後者は、村落支配者層の指導によって、家業の合間に銃陣稽古を行う在郷自衛団としての性格をもっている。しかし、農兵隊を諸隊と呼んだ場合もある。幕末の長州藩の諸隊数は百五〇ぐらいあったといわれる。」

[以上山口県社会科教育研究会編『再訂版 日本史山口県資料集』41頁] (以上管理者)

樋口雄彦『幕末の農兵』(青木書店2017。103-104頁)は、農兵には、「①農村に住む郷士、②武士による正規軍の補充部隊とすべく、領主が在地のまま軍事訓練をほどこした農民、③村や農業から切り離した農民を兵営に入れ、常備軍としたもの、④領主や外敵に抵抗すべく武装した革命的民兵、といった古典的な分類(『日本の軍国主義』第一巻)」があり、④は日本の歴史上、ほぼ実在しなかったとしている。また、別の分類として、「❶正規軍の一部になったもの(幕府の兵賦・歩兵など)、❷村落の治安維持を行うもの(いわゆる農兵)、❸武士として扱われ武士の軍隊に組み込まれたもの(奇兵隊など)、❹武士と庶民が混在したまま結成されたもの(赤報隊・新選組など)(「幕末軍事史研究の回顧と展望」)があることを紹介し、「類型化するには難しい面がある」としている。

(最終更新2020.10.17)

長州藩諸隊(クリック・コトバンク)の活躍と兵制改革

1865年1月の大田・絵堂の戦い(現美祢市美東町大田、絵堂)は、「草莽」系諸隊である奇兵隊(軍監山縣有朋)、八幡(やはた・はちまん、読みは未確定)隊、膺懲(ようちょう)隊、南園(なんえん)隊、御盾(みたて)隊、高杉晋作率いる遊撃隊の諸隊(正義派)が、幕府に恭順するいわゆる「俗論党」側の撰鋒隊(せんぽうたい・萩藩家臣団の正規兵)などの萩政府軍を破った戦いで、長州藩が武備恭順・討幕に転換した重要な戦いだった。「討幕」は武力により、「倒幕」は話し合いにより新政府樹立をめざすことをいう(この分類は「霊山(りょうぜん)記念館」(京都市東山区)展示解説を参照しました)。

1866年6月、幕府は第2次長州征討(防長側の視点からは「四境戦争」・「四境の役」と呼んでいる)を開始し、4方面(芸州口、小倉口、大島口、石州口)から防長を攻撃した。長州藩は、日本史の転換点となったこの戦いに勝利し、その後、戊辰戦争(1868年1月鳥羽伏見の戦いから1869年5月(西暦6月)に終わる函館戦争まで1年半)の中、1868年7月明治政府は江戸を東京に改称した。

戊辰戦争に参加した長州藩兵は約5000名(約半数が「草莽」系諸隊、半数が正規の藩兵)であったが、1869年11月の山口藩の兵制改革により諸隊は廃止され、常備兵に「精撰」されたのは2250名に留まった。「精選」は藩士中心の採用であったため、「精選」に反発する遊撃隊を中心とした脱隊騒動が起き(1869~70年)、諸隊兵は1200名が隊を脱して宮市(防府市)に集まって山口藩と対立し、元隊士らも加わり約2000名が叛乱を起こした。

おりから農民一揆も頻発して長州藩は危機に陥り、帰藩した木戸孝允は脱隊兵を鎮圧し、斬首・牢舎・遠流など厳しい処罰が科せられた。ここに、明治新政府樹立という新時代を拓く幕末最大の功労者であった、奇兵隊・遊撃隊以下の諸隊は、歴史的役割を終えて壊滅し、常備軍に再編成された。

常備兵創設に反発した脱隊騒動の展開過程は触れられない場合が多く、明治維新150年のイベントでもほとんど取り上げられていない感があった。(管理者の見学範囲では、下関市の清水山東行庵には脱隊騒動に加わった諸隊士らの墓も多数あり、下関市立東行記念館企画展「奇兵隊の軌跡」(2018年)では脱隊騒動まで展示されていた。ウェブでは「ふるさと再発見~幕末維新と徳地~」が脱隊者を同等に評価している。「東行(とうぎょう)」は高杉晋作が西行を慕って創作した晋作の号)。

しかし、奇兵隊・遊撃隊以下の諸隊が解散を命じられ、脱隊騒動が起こって壊滅するまでしっかり叙述しなければ幕末・明治維新史は完結しないと考える。歴史を転換させた「草莽崛起」(吉田松陰)の長州諸隊の光と影をみることにより、幕末・維新史とは何かを深く考察できるのではなかろうか。(管理者)

2020.10.14最終更新

5 禁門の変(蛤御門の変)の中心となった福原越後(ふくばら えちご。宇部領主)・国司信濃(くにし しなの。万倉(まぐら)領主)

(1)福原越後元僴(ふくばら-えちご-もとたけ)

萩藩の永代家老福原越後は宇部の領主で、上宇部(かみうべ)中尾に屋敷がありました。

越後は禁門の変の責任を取らされ、元治元年(1864)11月12日に岩国の龍護寺で切腹しました。

墓所は菩提寺の宗麟寺(宇部市小串)にあります。

家督を継いだ良通(よしみち)は、禁門の変の罪による家名断絶により鈴尾五郎(鈴尾城{広島県安芸高田市福原[ふくばら])は福原家の居城で毛利元就生誕地)と名乗り、四境戦争では芸州口の亀尾川口(きびがわぐち)方面の1つである釜ヶ原口(前掲「地図で見る幕末の長州藩Ⅲ 四境戦争」参照)から広島藩領に進撃して征長軍と戦いました。その後、イギリスに留学して日本初の法廷弁護士の資格を得、家名の再興を許されて福原良通(よしみち。福原芳山(よしやま・ほうざん))に復姓しました。

福原芳山は宇部村内の採掘権が他村の者の手に渡り、宇部村民は高い掘り賃(斤先料)を払わされていることを知り、村内の鉱区権を買い戻しました。この結果、宇部村民は足元の石炭の採掘による利益のすべてを得ることが可能になり、その後の宇部の発展の基礎が築かれました。(管理者)

(2)国司信濃親相(くにし-しなの-ちかすけ)

国司信濃は、万倉(旧楠木町)の領主で、奥万倉(おくまぐら)に館がありました。長州藩は、文久3年(1863)の攘夷決行において戦力として機能しなかった門閥に代わり、攘夷戦で実績を上げた若い信濃を家老職に抜擢して馬関総奉行に任じ、馬関防衛の責任者としました。

長州藩は、文久元年(1861)には長井雅楽(ながい-うた)の『航海遠略策』(朝廷は、破約攘夷という方法ではなく、幕府に命じて広く航海して海外に威信をしらしめるという方法をとるべきという公武合体論、開国論)を藩論としていましたが、過激な破約攘夷を主張する木戸孝允・久坂玄瑞らの松陰系の尊王攘夷派が台頭し、長井は失脚し、文久3年(1863)2月、萩の自宅で切腹しました。その時の検視役正使を務めたのが国司信濃でした。

元治元年(1864)11月、信濃は、禁門の変の責任を負わされ、徳山の澄泉寺で切腹しました。23歳の若さでした。藩主の命令で京都に進発したにもかかわらず、幕府に恭順の姿勢を示すため、藩主の命令で切腹を命じられました。福原越後も国司信濃も納得ができなかったと推察します。

家督を継いだ純行(すみゆき)は、禁門の変の罪による家名断絶により高田健之助(国司家はかつて安芸国高田郡国司荘を領地としていた)と名乗り、四境戦争では忠告隊を率いて、奇兵隊などとともに小倉口の激戦となった赤坂・鳥越の戦いなどに参戦しました。その後、家名の再興を許されて国司純行に復姓しました。万倉の垰(たお)招魂社には禁門の変で戦死した佐々木半四郎以下18名、小倉口の戦いで戦死した山本宗之進以下11名が祭られています。国司家臣は28軒しかありませんので膨大な犠牲を払ったことになります。

明治2年~3年(1869~70)の脱隊騒動で、国司家臣佐々木祥一郎は首謀者として明治3年3月、山口郊外の柊(ひいらぎ)刑場(山口市下小鯖)で斬首となりました。また、同年9月、国司家臣別府彦三ら9名は「家来追放」の処分を受けました。

万倉の国司信濃家と家臣(陪臣)、農兵は幕末、明治維新の激動を歴史の最前線で切り拓いていきました。多くの家臣の結末は厳しい結果になりましたが、その功績は歴史的に評価されなければなりません。(管理者)

2020.10.15更新

6 草莽諸隊(遊撃隊・奇兵隊など)の解散と脱隊騒動

幕末の禁門の変などの尊王攘夷運動、四境戦争、維新の戊辰戦争で中心となって戦ったのは、奇兵隊、遊撃隊などの下級武士や農町民などで編成された草莽諸隊でした。しかし、維新後、農町民出身の隊士を待ち受けていたのは、山口藩の厳しい軍制改革でした。

明治2年、長州藩は、戊辰戦争から帰還した諸隊を解散し、常備兵四大隊2250名に再編しました。この再編成は、従軍の功績ではなく身分・役職で選別されました。たとえば、家臣団で編成された干城隊士が再雇用された一方で、農民・町民出身の諸隊士は失職しました。このため遊撃隊士を中心に奇兵隊士など多数(諸隊全隊員2529人中脱隊人員1223人)が脱隊騒動を起こして鎮圧され、首謀者は処刑されました(斬罪84、切腹9など221名処罰。再挙処刑35名)。

これらのことを総合的に判断すると、幕末から明治維新にかけて、長州藩は尊王攘夷・討幕を実行するための財政・軍事力の不足を補うため、防長の農民・町人・長吏等の時代変革を求める“エネルギー”と防長国土防衛の“ナショナリズム”を利用していたと解すことができます。また、この体質は、明治以降もアジア太平洋戦争まで、“アジアの一等国”をめざし、国民と近隣諸国民に重い負担を求め、多くの犠牲者を出した「大日本帝国」に受け継がれていったと考えます。

長州藩が関ケ原の戦いで減封(げんぽう)されて以来、高杉家も領民への過酷な税負担や町民からの借金を踏み倒す「内借捌き」で生活を支えられていたことを忘れてはならないでしょう。民衆の支援があってはじめて明治維新は実現したと考えます。

かつて高杉の同志であった赤禰は幕府側のスパイと判断されて処刑されましたが、首は椹野(ふしの)川(山口市)の河原に晒され、内臓は鳥に食べさせたといわれます。死者や捕虜には敬意を示すのが「人間」ではないでしょうか。敬意を示さなければ憎悪と報復の連鎖が断ち切れなくなると考えます。

幕末は、朝廷・幕府・各藩内の政治・外交方針が安定せず、政治権力の逆転が繰り返され、そのつど対立する勢力への粛清や報復が「刀」(武士身分の象徴)により繰り返されました。

幕末の長州人は政治力、組織力に優れ、幕末・明治維新を先導し、犠牲者も多数出しました。しかし、評価が高い一方でどこか冷たい印象があります。坂本竜馬や西郷隆盛のファンが多いのは、敵対者・利敵者は互いに斬殺し合うという血なまぐさい時代を生きながらも、寛容さやぬくもりを感じる行動をとった人物だったからではないでしょうか。

四境戦争(第2次長州征討)の影響による物価高騰を契機に百姓一揆や打ちこわし(世直し一揆)が頻発し、幕藩体制は、薩長の側からと民衆の側からの両面攻撃を受けて崩壊していきました。しかし、幕府から薩長へ権力が移行した後も、民衆の負担が軽減されることはありませんでした。

長州藩においても、藩士、浪士、草莽(下級武士、陪臣、農町民から士分となった諸隊士)、領民らが時には協働し、時には対立しながら歴史を動かして行きましたが、この歴史的評価は今日まだ定まっているわけではありません。(管理者)

(最終更新 2020.10.8)

長州藩諸隊の光と影―脱隊騒動―

高杉晋作が中心となって創設された奇兵隊や諸隊は幕末、明治維新に華々しく活躍しました。幕府側で活動した新選組は、最後の地となった函館五稜郭の戦いの結末まで語られます。新選組と同じように農民出身が多く、士分に取り立てられた長州藩諸隊士はどのような結末を迎えたのでしょうか。

奇兵隊・諸隊は、幕末、江戸幕藩体制を打破しました。晋作は征長軍を撃破する時点まで華々しく活躍して死にました。奇兵隊・諸隊が多数の犠牲を払った戊辰戦争から帰還すると、常備軍が編成され奇兵隊・諸隊は消滅しました。奇兵隊・諸隊ではなく、この常備軍が明治新政府の大村益次郎の構想した国民皆兵制度の濫觴であり、木戸孝允の指揮した常備軍は奇兵隊・諸隊の脱隊兵を鎮圧しました。このことは歴史学者の研究はありますが、一般や生徒にはあまり語られていない印象があります。

しかし、諸隊がどのような結末を迎えたかを知り、その意味を考えなければ「奇兵隊・諸隊とは何か」「幕末・明治維新とは何か」を深く理解できないのではないでしょうか。(管理者)

2020.10.17最終更新

河合敦「維新後、長州藩の奇兵隊はどうなったのか」

(河合「維新後、長州藩の奇兵隊はどうなったのか」の文中の「明治3年(1869)」は「明治2年(1869)」の誤り。)

河合敦は、高杉晋作が「回天義挙」の功山寺決起してから大田・絵堂の戦いに勝利して萩藩の主導権を握る過程を書いた後に、明治維新で新政府が成立した後の脱隊騒動まで奇兵隊の顛末を書いています。脱隊騒動まで目が届いてこそ歴史家といえます。 (管理者)

下関市立東行記念館常設企画展「脱隊騒動―奇兵隊、終わりのはじまり」(2020.9.24~12.20)の展示より

《出品資料翻刻》

31 「諸隊惣人員帳」(末富家文書)

[前略]

五ノ伍

生雲六郎

荒川富之助

原田駒之進

斎藤友之助

井上勘蔵

[後略]

【解説】史料の「諸隊惣人員表」は元治2年(1865。慶応改元は4月)1月~2月に作成された。10隊、2383人の姓名が記載してある。この中に奇兵隊士308人の名簿がある。「末富家」は奇兵隊が本営を置いた吉田宿の庄屋。

展示部分の「生雲六郎」(いくも-ろくろう)と「斎藤友之助」(さいとう-とものすけ)は同じ伍(5人で構成される組)に属した奇兵隊士である。奇兵隊解散後、生雲は常備軍に再任用され、斎藤は常備軍に採用されず脱隊兵となる。脱隊騒動では、常備軍と脱隊兵が戦闘し、生雲は負傷後死亡、斎藤は脱隊騒動鎮圧後に斬首された。奇兵隊士として幕末・明治維新に各地を転戦し、共に戦い新時代を創った戦友・同志の2人は、脱隊騒動で敵味方に別れて戦い、ともに命を失った。

『朝日新聞』2020.10.14の「やまぐち」面の「華々しい奇兵隊 結末知って」で企画展の上記のコーナーが紹介された。

28 常備軍檄文写(迫田家文書)

[前略]

今日正邪の別を不弁 後来の大患を不知故に、却って彼の美を称する者ニテ有之、夫今之諸隊ハ古の諸隊ニあらす、今之諸隊ハ嚮に所謂叛臣逆賊なり

[後略]

【解説】木戸孝允が諸隊士の叛乱(脱隊騒動)を鎮圧する常備軍に向けて発した檄文である。「今日、善悪の区別をわきまえず、後々大きな支障になることも知らずに、その行為(脱隊騒動)を称賛する者がいる。現在の諸隊は往年の諸隊ではない。現在の諸隊は謀反を起こした逆賊である」として鎮圧の正当性を述べている。

歴史を俯瞰すれば、奇兵隊・「草莽」諸隊は、「幕藩体制下の封建軍隊から近代天皇制下の国民的常備軍の過渡的な軍事力」(田中彰)と位置付けられるのであろう。明治新政府にとっては、奇兵隊・「草莽」諸隊の歴史的な役割は終ったという認識であり、財政に余裕がないということであろう。しかし、奇兵隊・「草莽」諸隊の隊士一人ひとりの視点からしてみれば、その歴史的な役割を命を賭して果たした功績に対する評価と失職後の生活保障の要求があったことは想像に難くない。

とりわけ、諸隊解散後の常備軍の任用に当たって、「精選」といいながらも、常備軍の選抜には功績より身分が重視され、陪臣・農商民の多い「草莽」諸隊士に不公平感があったと推察する。奇兵隊・「草莽」諸隊士には、「草莽」諸隊結成以来、毛並みの良い藩士で構成される諸隊士と対立しながら、あるいは共に幕末、明治維新を戦ってきた自負があったことだろう。過去に実績を上げた奇兵隊・「草莽」諸隊がすでに「時代遅れ」になったことが客観的事実であるにせよ、少なくとも常備軍編成という新軍制時代を迎える当たって、奇兵隊・「草莽」諸隊の性格の一面である「平等」な基準で常備軍は「精選」されるべきであったと、現在地を生きる管理者は考える。

当時、藩士出身の奇兵隊士で常備軍入りが決まっていた内藤源吾(奇兵隊馬掛)は反乱軍の指導者となった。これは脱隊兵に対する不条理な待遇に対する「義憤」によるものではなかろうか。奇兵隊で高杉晋作のもとで活動した国司家陪臣の佐々木祥一郎は他の首謀者とともに柊(ひいらぎ)処刑場(山口市下小鯖)で斬首に処せられた。刑場に引き立てられる途中、祥一郎は暴れ出し、打ちのめされて、顔中血だらけで首を刎ねられた。祥一郎にしてみれば、とても従容として土壇場に座るという気持ちにはなれなかったのではなかろうか。

宇部市万倉を領地とする国司信濃は禁門の変で、藩主の命令で京都に進発したにもかかわらず、幕府に恭順するため藩主の命令で切腹させられた。禁門の変では国司家の陪臣や農兵も多数が犠牲になった。四境戦争の小倉口では、国司(高田)家の隊は征長軍に対し赤坂・鳥越の激戦で死闘を繰り広げ多数の犠牲を出した。しかし、木戸孝允の主導した版籍奉還(明治2年・1869)後の禄制改革により国司家は10分の1の500石に減ぜられ、国司家の陪臣は生活が困難になっていた。

武士出身の者は、「精選」からもれても十分ではないにしろ秩禄処分の恩典があった。しかし、脱隊騒動に加わった「草莽」諸隊士は身分保障のない陪臣や農家の次男・三男が多く、生活の不安を抱えていた。

木戸孝允の前記史料の檄文は、歴史の必然的な方向を客観的に見て書かれているといえる。しかし、「精選」は、木戸と付き合いのある武士出身者を優遇するという主観的な任用となった。武士に生まれたか、農民に生まれたかは偶然であり、偶然を判断基準にした「精選」を陪臣・農民出身の「草莽」諸隊士は受け入れることができなかったと考える。「草莽」諸隊士は、「使い捨て」にされたという意識と怒りがあり、「脱隊騒動」に繋がったと管理者は考える。

(以上管理者)

2020.10.15最終更新

脱隊騒動の激戦地 柳井田関門

文久3年(1863)の萩藩の山口移鎮にともない、海岸側から山口に侵入する外敵を防御するのため、同年、瀬戸内側から山口に入る石州街道の要地である小郡・柳井田(やないだ)に「コ」の字型の関所(関門)を設置し、砲台を築きました。明治2年(1869)2月、脱隊騒動の激戦地となりました。(管理者)

2023.11.14更新

一坂太郎(いちさか-たろう)『司馬遼太郎が描かなかった幕末―松陰・龍馬・晋作の実像』集英社新書2013年

「『世に棲(す)む日日(ひび)』は晋作の死をもって終わるが、後日談としても、あるいは途中によく挟まれるお得意の「余談」としても司馬遼太郎は「脱隊騒動」について書かなかった。」(244頁)

「山口県では百五十年近くを経たこんにちでも「脱隊騒動」をタブー視する風潮が強く、私も以前山口県の県外向け広報紙に奇兵隊の始末を書いたところ、「脱隊騒動」の部分は無惨にもカットされてしまい、憤りを通り越して呆れたことがある。」(246頁)

「このように、奇兵隊に集められた草莽たちのエネルギーは、どこに消えたのかという重要な問題を描かなかった『世に棲む日日』は、結局松陰・晋作の英雄武勇伝に終わったのではないかとの憾(うら)みが残る。

よく、司馬遼太郎作品の読後感として聞くのが、

「元気が出る」「勇気が湧く」「日本という国に誇りが持てる」

しかしそれはある意味当たり前で、明るく、楽しく、勇ましい「歴史」を選(よ)って描いた「物語」だからである。」(247頁)

2020.10.8

古川薫『長州奇兵隊 栄光と挫折』創元社1972年

「脱隊兵事件は、いわば長州の恥部である。すくなくとも第二次大戦終結以前までの約七十年間は、故意に省略されてきた気配がある。この恥部を白日の下にさらさなければ、長州の維新史を見届けることにはならないだろう。いいかえれば、結成から解散、さらに脱退(ママ)兵事件までを追うことによって奇兵隊の原姿に触れ得るのであり、その振幅でとらえられた奇兵隊を通じて、大きく明治維新の本質にせまることができようというものだ。」(194頁)

2020.10.13

司馬遼太郎が日本の歴史の光の当たる部分だけ選(よ)って描いた「物語」は、日本人に限った読者には心地よいだろう。光(色)と面で描く日本画が美しく、神社が穢れを嫌い清らかな場であると感じるのと似たような心地であろう。しかし、西洋画は光と陰の部分を描くことでより深く対象の真実の姿を表現できる。「物語」ではなく歴史の真実を知ろうとするときに、一坂や古川の指摘するように、心地のいいことも悪いことも、光も影も見ることで、より深く真実を明らかにすることができるのではなかろうか。(管理者)

2020.10.18

《参考》「脱退(ママ)騒動」研究文献一覧《山口県立図書館》

編著者土屋貞夫『ふるさとの歴史 美祢の維新』2015年に脱退騒動の寄稿がある。