- 「米騒動100年」 ー宇部炭鉱・山口県の米騒動の研究と教育の総合サイトー "100TH ANNIVERSARY OF THE RICE RIOT" ― A COMPREHENSIVE SITE FOR STUDY AND EDUCATION ON THE RICE RIOT IN UBE COAL MINE AND YAMAGUCHI PREFECTURE ―

- サイトマップ

- Ⅰ 大正7年(1918年)米騒動の全国的展開 《その1》1918年富山米騒動の発生と米騒動研究の今【生徒】(英訳付)Ⅰ. Nationwide development of the rice riots in Taisho7/1918. << Part 1 >> The outbreak of the Toyama rice riots in 1918 and the current state of the rice riots research. 【students】(With English translation )

- 《その2》1918年米騒動の全国的展開【生徒】(英訳付)《Part 2》 Nationwide development of the rice riots in 1918 and their significance 【students】(With English translation ) 。 ―NEW― 実教出版の高校日本史探究の教科書の記載に関する緊急連絡(山本作兵衛「ヤマの米騒動」に関して)2023.7.22。 新学習指導要領『歴史総合』(令和4年度・2022年度から)、『日本史探究』(令和5年度・2023年度から)の米騒動の記述について。 ―NEW― 名古屋米騒動

- 《その3》1918年米騒動の歴史的意義【生徒】(英訳付) 《Part 3》 The Historical Significance of the 1918 Rice Riots 【Student】 (with English translation)

- Ⅱ-1 宇部村(宇部炭鉱)の米騒動と軍隊の発砲【生徒】(英訳付)Ube rice riot and firing of Army 【students】 (With English translation)

- Ⅱ-2 山口県の米騒動【生徒】

- Ⅱ-3 管理者(西岡清美)論文・関連論文。宇部の米騒動研究(史料・文献)。米騒動研究機関・研究会・特集等の紹介

- Ⅱ-4 高校日本史学習指導案(近代・古代・管理者作成)。地域教材開発・教育支援サイト

- Ⅲ―1 「地図で見る宇部地域の発展」原始・古代~近世【生徒】

- Ⅲ―2 「地図で見る幕末の山口県と宇部地域」【生徒】 ―NEW― 幕末を駆け抜けた「草莽」中岡慎太郎

- Ⅲー3 「地図で見る宇部地域の発展」近現代【生徒】

- Ⅲ-4 宇部炭鉱の学習【生徒】

- Ⅳ-1 次期『高等学校学習指導要領』(2018.3.30公表。2022年度実施。「歴史総合」・「日本史探究」)・『地歴科解説』(2018.7.17公表)

- Ⅳ―2 教育課程(カリキュラム)全般。中・四国、九州の一部普通科高校教育課程と出身者例 ―NEW―令和6年度中国・四国、九州高校教育課程例・令和6年進路実績例(中間)。 山口県立宇部西高校募集停止問題

- Ⅳ―3 大学入試・大学入学共通テスト日本史関連【史料問題・生徒】 2019~2023センター試験・共通テスト日本史B史料問題過去問解説。令和5年共通テスト本試験(2023.1.14実施)日本史B分析。令和7年度以降の共通テスト(新学習指導要領による入試・『歴史総合・日本史探究』)に向けて(2022.11.9公表「試作問題」分析) ―NEW― 令和6年度大学入学共通テスト本試験日本史B問題の分析と史料問題解説(2024.1.13実施)

- プロフィール・コメント(Comment)

2024年度(R6)中・四国、九州、中学・高校普通科、新入生教育課程例・卒業生の活躍

高校は2022年度から年次進行で新学習指導要領・教育課程が編成されます。2022年度入学1年生の教育課程に注目したいと考えます。(2022.5.30)。

高校の新学習指導要領・教育課程は2022年度から年次進行で実施される。2019年度の中学1年生が2022年度の高校1年生である。

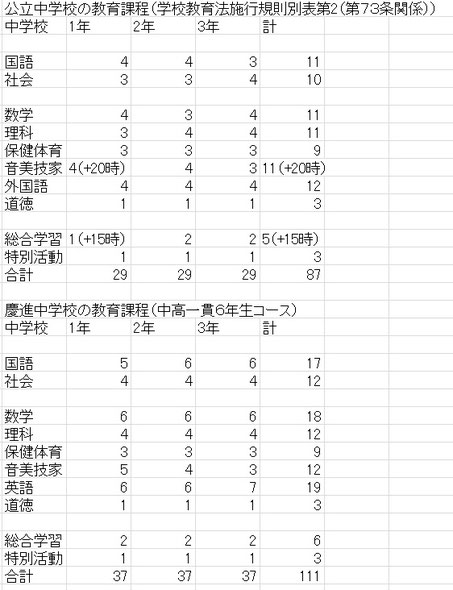

中高一貫の教育課程では、2019年度中学校の教育課程は、高校の次期学習指導要領を展望した編成がされたと考える。(以下の画像上をクリックすると拡大する。)

2021年度から新学習指導要領が中学校で全面実施となった。高校は2022年度新入生から年次進行で実施される。2024年度で新学習指導要領が高校3年生まで完全実施となり、2025年1月実施の共通テストは新学習指導要領に基づく出題となる。

2022.6.14最終更新

中国(山口県)・四国・九州地区 中学・高校教育課程例(全日制普通科・共学校)

以下で教育課程を取り上げたのは、中・四国、九州地区で進学実績のある共学の公立・私立校で、HPに教育課程(カリキュラム)が公表されている学校の中から管理者が選択して紹介した(令和4年度新教育課程新入生(更新のない場合は令和3年度)並びに令和4年度2年・3年生)。公立高校は県庁所在地の地名を冠した高校の中から選択し、私立中・高校は各地区で進学実績の顕著な中高一貫校から選択した(中国地区5県からは地元の山口県とした)。

各学校のHPから、管理者が各科目の単位数を教科ごとにまとめて表を作成し、簡単なコメントを付けた。現在掲載しているのは2022.6.14時点で各学校のHPに掲載されている教育課程である。

各校の教育観、学力観、授業観は、各校のHPをリンクしているのでボタンをクリックして参照してください。各校とも全人教育を教育目標に掲げており、学校行事や部活動が盛んです。

なお、各校のHPを当HPに紹介・リンクすることは、各校の許可をいただいていませんが、ご諒恕ください。

2022.6.14最終更新

多彩な人材を育んできた中国・四国・九州地区の教育(中等教育)

【以下で教育課程を取り上げた高校の同窓生の紹介】

以下で教育課程を取り上げた各高校は進学実績のある高校ですが、各界・各層に多彩な人材を送り出しています。次は、管理者が、政治・経済・文化・スポーツ面で特色ある同窓生として選んだ人物です。(以下は管理者が選んだ人物が学んだ青少年期の教育機関(中等教育機関)の紹介であり、最終学歴(高等教育機関等)は省略しています。)

〇山口高校は、岸信介(のぶすけ)、佐藤栄作の兄弟宰相(佐藤はノーベル平和賞受賞)、日産創業者の鮎川義介(あゆかわ-よしすけ・通称あいかわ-ぎすけ)、経済学者の河上肇(はじめ)、広辞苑編纂者の新村出(しんむら-いずる)らを輩出しています。

〇松山東高校は、ノーベル文学賞を受賞した大江健三郎、映画監督の伊丹十三、日露戦争で功績のあった秋山好古・秋山真之兄弟、俳人の正岡子規、高浜虚子、河東碧梧桐、中村草田男らを輩出しています。夏目漱石が教鞭を執ったことはよく知られています。

〇高松高校は、成田知巳(ともみ)元日本社会党委員長、玉木雄一郎国民民主党代表、作家の菊池寛(きくち-かん・本名きくち-ひろし)、向田邦子(むこうだ-くにこ)、西鉄・巨人など5球団監督の三原脩(おさむ)らを輩出しています。

〇松山市の愛光学園は、難関校への進学者の多い中高一貫校(2002年から共学)ですが、最近は、東大合格者が激減し、医師を量産する学校になっています。しかし、卒業生の一人である原田謙介(35歳・2021年基準)は、医学部ではなく東大法学部に進学し、官庁へ就職せずに若者の選挙啓蒙活動(アイボート)(クリック・ウィキペディア)などの活動)を熱心に行い、2021年10月31日投票の第49回衆議院総選挙岡山1区から立憲民主党公認で立候補しました。残念ながら落選しましたが、こうした社会に貢献する個性ある人材を輩出しています。また、塩崎彰久(しおざき-あきひさ。46歳・2021年基準)は東大法学部卒業後弁護士として活躍し、前記総選挙で愛媛1区から3世の自民党候補となり当選しました。2021.11.12追記

〇福岡高校は、ノーベル医学・生理学賞の大隅良典(よしのり)、ペシャワール会現地代表の中村哲(てつ)、ハンセン病訴訟弁護団代表弁護士の八尋光秀(やひろ-みつひで)、ラグビー日本代表の福岡堅樹(けんき)らを輩出しています。

〇久留米大学附設中学校・高等学校(2005年高校・2013年中学共学)は、ソフトバンクグループ創業者の孫正義(そん-まさよし(中退))、民間宇宙ロケットを日本で初めて成功させた堀江貴文(たかふみ)、ジャーナリストの鳥越俊太郎(とりごえ-しゅんたろう)らを輩出しています。

2022.5.24追記

【以下の教育課程で取り上げていない高校の例】

〇管理者が勤務した山口県立宇部高校も社会に貢献している多彩な同窓生を輩出していますので紹介します。

元首相の菅直人(かん-なおと。高校2年夏まで)、ノーベル医学・生理学賞の本庶佑(ほんじょ-たすく)、ファーストリテイリング(ユニクロ)創業者の柳井正(ただし)、映画監督の山田洋二、『新世紀エヴァンゲリオン』の庵野秀明(あんの-ひであき)、全国霊感商法対策弁護士連絡会の紀藤正樹(きとう-まさき)らを輩出しています。

【中・四国、九州地区の高校(旧制中学)出身のノーベル賞・フィールズ賞受賞者ならびに首相】

《ノーベル賞・フィールズ賞》

〇ノーベル賞

中・四国、九州地区でノーベル賞受賞者(全国で28名)を生んだ高校(旧制中学)は以下の8高校です。(受賞年順)2022.10.3更新

・佐藤栄作(山口県立山口高校(旧制山口中学)。平和賞1974)

・大江健三郎(愛媛県立松山東高校。文学賞1994)

・下村 脩(長崎県立諫早高校(旧制諫早中学)。化学賞2008)(入学時は佐世保北高校・南高校(旧制佐世保中学))

・赤崎 勇(鹿児島県立甲南高校(旧制第二鹿児島中学)。物理学賞2014)

・中村修二(愛媛県立大洲高校。物理学賞2014)

・大隅良典(福岡県立福岡高校。医学・生理学賞2016)

・本庶 佑(山口県立宇部高校。医学・生理学賞2018)

・真鍋淑郎(愛媛県立三島高校(旧制三島中学)。物理学賞2021)

〇フィールズ賞

ノーベル賞は平和や社会への貢献というコンセプトがあり数学賞はありません。数学のノーベル賞とよばれるのがフィールズ賞(全国で3名受賞)で、中・四国、九州地区の受賞者は次の通りです。

・広中平祐(山口県立柳井高校(旧制柳井中学)1970)

《首相(内閣総理大臣)》

〇中・四国、九州地区で内閣総理大臣(全国で64名(101代))を生んだ高校(旧制中学)は以下の通りです。(就任順。中・四国、九州地区に所在する高校(旧制中学)出身者のみ。)

・加藤友三郎(修道中学・高校(藩校修道館)・広島市)

・若槻禮次郎(島根県立松江北高校(旧制教員伝習校内変則中学科)、中退)

・浜口雄幸(高知県立高知追手前高校(旧制高知中学))

・広田弘毅(福岡県立修猷館高校(旧制福岡県立修猷館))

・岸 信介(山口県立山口高校(旧制山口中学))

・池田勇人(広島県立忠海高校(旧制忠海中学))

・佐藤栄作(山口県立山口高校(旧制山口中学))

・三木武夫(徳島県立徳島商業高校(旧制徳島商業学校)、退学)

・大平正芳(香川県立観音寺第一高校(旧制三豊中学))

・竹下 登(島根県立松江北高校(旧制松江中学))

・菅 直人(山口県立宇部高校、2年夏に都立小山台高校へ転校)

【中・四国、九州地区ゆかりの首相】

〇出身地や選挙区が中・四国、九州地区に所在する首相は大変多く、同地区ゆかりの人物で同地区の高校を卒業していない人も多いので以下で紹介します。

◆村山富市(大分市立大分高等小学校(高等小学校は現在の中学1・2年生にあたります))。大分市の高校(旧制中学)へ進学していませんが、働きながら夜間の旧制東京市立芝商業学校で学び、戦後明治大学を卒業しました。地域の高校に進学していなくても向学心や資質があれば首相になることができる好例です。

◆中・四国、九州地区にある「薩長土肥(さっちょうとひ・さっちょうどひ)」は明治維新の策源地になりました。このため、明治以来多くの首相を輩出していますが、下級武士身分出身の人物も多く、すべてが藩校など公的な学校で学んだわけでありません(下士(長州藩の伊藤博文・山縣有朋など)の子弟は萩の明倫館などの上士の子弟が学ぶ藩校に入学できなかった)。以下の通り、むしろ藩校や官学ではない松下村塾(しょうかそんじゅく)、咸宜園(かんぎえん)、慶應義塾、三叉学舎(さんさがくしゃ)などの私塾出身が多く、兵士・軍人養成機関からも首相を輩出しています。

・伊藤博文(山口県・松下村塾(吉田松陰の私塾(萩市)))

・黒田清隆(鹿児島県)

・山縣有朋(山口県・松下村塾)

・松方正義(鹿児島県・藩校造士館(ぞうしかん))

・大隈重信(佐賀県・藩校弘道館(こうどうかん)・蘭学寮。佐賀県立佐賀西高校の濫觴)

・桂 太郎(山口県)

・山本権兵衛(鹿児島県・海軍兵学寮(東京)(海軍兵学校(東京→広島県江田島)の前身))

・寺内正毅(山口県・西山塾(せいざんじゅく。大楽源太郎(だいらく-げんたろう)の私塾(防府市))。兵学寮(大阪)(陸軍兵学寮(大阪→東京)と海軍兵学寮の前身))

・清浦奎吾(熊本県・咸宜園(広瀬淡窓の漢学塾(大分県日田市)))

・田中義一(山口県・陸軍教導団・陸軍士官学校(東京))

・犬養 毅(岡山県・慶応義塾)

・平沼騏一郎(岡山県・三叉学舎(箕作秋坪(みつくり-しゅうへい)の私塾(東京))

◆戦後は2世議員、3世議員などが多くなり、本籍地・選挙区は中・四国、九州地区にありますが、東京で生まれ育ち、東京の私立高校(旧制中学)出身の首相が出ています。

・宮澤喜一(広島県・武蔵高校(7年制の旧制武蔵高校))

・細川護熙(熊本県・学習院高等科)

・安倍晋三(山口県・成蹊高校)

・麻生太郎(福岡県・学習院高等科)

・岸田文雄(広島県・開成高校)

〇以上のように中・四国、九州地区ゆかりの首相は歴代64名中29名(45%(人口は全国の20%))を輩出しています。

【全国有数の進学実績校卒業者の首相・ノーベル賞受賞者との比較】

〇現在の高校で、全国で最も学力のある灘高校(東大理Ⅲ合格者例年全国1位)、筑波大附属駒場高校(東大理Ⅲ合格者2018年・2021年全国1位)、桜蔭高校(東大理Ⅲ合格者2022年・2024年全国1位)、開成高校(東大理Ⅲ合格者2024年全国1位。東大合格者近年連続全国1位)、及び、中・四国・九州地区で最も学力のある久留米大付設高校(中・四国・九州地区で東大合格者2019・2021・2022年・2023年1位)、ラ・サール高校(中・四国・九州地区でかつて東大合格者1位が多く、2023年1位{久大付と同数}2024年1位)出身のノーベル賞受賞者、内閣総理大臣は次の通りです。

・《灘高校・男子校・神戸市》野依良治(2001ノーベル化学賞)。首相なし。

・《筑波大附属駒場高校・共学校・東京都》ノーベル賞受賞者なし。首相なし。

・《桜蔭高校・女子校・東京都》ノーベル賞受賞者なし。首相なし。

・《開成高校・男子校・東京都》ノーベル賞受賞者なし。岸田文雄(100代・101代首相)。

・《久留米大附設高校・共学校・福岡県久留米市》ノーベル賞受賞者なし。首相なし。

・《ラ・サール高校・男子校・鹿児島市》ノーベル賞受賞者なし。首相なし。

〇以上は、全国的に有名な進学実績のある高校の例ですが、前記の中・四国・九州の首相・ノーベル賞・フィールズ賞受賞者と比較してわかるように、中・四国・九州地区の高校出身者は、各界・各層において、全国的な有名高校に引けを取らない活躍をしており社会に貢献しています。

2024.5.27更新

福沢諭吉と大隈重信の学びと人造り

福沢諭吉(1835-1901)と大隈重信(1838-1922)は「慶応義塾」と「早稲田」の創設者で、両学は多くの人材を輩出して社会に貢献している。両者は共に九州地区(大分県中津市、佐賀県佐賀市)の出身である。青少年期にどのように学び、また人材を育成したのか、管理者の視点でみてみる。

「独立自尊」の人、福沢諭吉は、中津藩の下士出身のため、青少年期に上士の子弟が学ぶ教育機関である藩校進脩館(しんしゅうかん)に入学することはできなかった。14~15歳から4~5年私塾で漢籍を学び、独学で歴史書を勉強した。諭吉の父は能力は高かったが身分格差により出世することはできなかった。「門閥制度は親の敵(かたき)で御座る」(『福翁自伝』)は実感がこもっている。諭吉は、19歳のころ中津から長崎に出て蘭学を学び、猛勉強で名高い緒方洪庵の蘭学塾の適塾(適々斎塾(大阪))で頭角を現し、22歳で最年少塾頭となった。評価を高めた23歳の諭吉は、江戸鉄砲洲の中津藩奥平(おくだいら)家・中屋敷内に蘭学塾(一小家塾・いちしょうかじゅく)を開設し、他藩からも入塾した。この開設の1858年が慶應義塾創設年となっている(「慶応義塾」の名称は芝新銭座(しばしんせんざ)に移転後の1868年からで「慶応」はその時の年号)。横浜開港でオランダ語の限界を知り、英語の重要性を痛感した。1860年ポーハタン号を護衛する咸臨丸で渡米し、1862年ヨーロッパ各国を視察し、1864年幕府旗本となった。「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと言えり」(『学問のすゝめ』初編1872。小幡篤次郎(おばた-とくじろう)と同著)は新時代を象徴する言葉となり青年を啓蒙した。国家から栄典や爵位は受けていない。

大隈重信は、「女の顔には髭がない」と平和に貢献できる女性の本質を指摘し、女性の社会進出を唱えた人物でもある。佐賀(肥前・鍋島)藩は、長崎警備に就いており、開明的な藩主鍋島直正は人材を育成し、蘭学を重んじて西洋の軍事・科学技術を導入した。長崎警備役の父の影響で幼少時より自然科学や外国事情への関心が高かった。青少年期は上士の子弟が学ぶ藩校弘道館に入学したが、1855年の南北騒動(弘道館の儒教教育への反発)で退学となった。翌年藩の蘭学寮に入って蘭学を学び、新たな弘道館(旧弘道館と蘭学寮を統合)の教授となった。1865年長崎に設立された佐賀藩校英学塾・致遠館(ちえんかん)の教頭格で指導に当たる一方、校長フルベッキから英学を学んだ。大隈は、国家運営に携わる人材を育成するため、他藩からも広く学生を集めようとして致遠館を拡張し自ら経営に乗り出した。彰義隊を壊滅させた上野戦争では佐賀藩のアームストロング砲が新政府軍の勝利に貢献し、藩主直正時代に培われた多くの人材が新政府に登用された。薩長土肥藩閥政府の一画を占め、1871年、大隈は佐賀藩を代表して参議・大蔵卿となった。その後、野に下った大隈は国会開設を見据えて1882年に立憲改進党を結成し、同年、大隈の別邸があった早稲田村に東京専門学校(早稲田大学の前身)を創設して人材の育成をはかった。2度総理大臣に就任し、従一位・侯爵の華族となった。「子どもがいちばんすきだ」った大隈の葬儀には約30万人の一般市民が参列した。

2020.8.3更新

NEW更新 普通科教育課程例(2024年度)

以下の教育課程表の画像はクリックすると拡大します。

令和6年度(2024年度)の教育課程表です。新学習指導要領による1年~3年までの教育課程表です。

2024.5.4更新

山口県(中国地区)

公立(山口県立山口高等学校)

令和6年度(2024年度)入学生教育課程表。新教育課程3年目。教育課程が変更されています。

2024.5.11更新

山口高校HPの教育課程表にはLHRの記載がない。以下の他の公立高校2校(高松高校・福岡高校)の教育課程表は、LHRは単位修得はないものの時間割に入る授業時間なので、教育課程に各学年週1時間実施の記載がある。学習指導要領では、「ホームルーム活動の授業時数については、原則として、年間35単位時間(週1時間)以上とするものとする」とされている。

山口高校の教育課程表の各学年合計32時間にLHR1時間を加えると各学年合計33時間授業になり、3年間合計で99時間となる。山口高校の教育課程表は、厳密に、単位認定する教科、学習のみに限定して記載している。ただし、他の公立高校はLHRを含めているので、他と比較するときは山口高校は1学年34時間、2・3学年33時間として比較していただきたい。

2020年度(R2)以降は「自立活動」、2023年度(R5)より「日本語指導」、各学年、各1単位が希望者のみ増加単位で新設されているので、「自立活動」「日本語指導」希望者はLHRを含め各学年35時間(7限のある日が週5日。1学年では36時間1日8限のある生徒が出ます)となります。

2024.5.11更新

2023.6.8更新

令和3年入学生(前学習指導要領。現3年生)の教育課程表

私立(慶進中学・高等学校。中高一貫6年制コース。山口県宇部市)

中学の単位数が公立中学と比較して格段に多くなっている。

高校1・2年は山口高校より単位数が多いが、3年の単位数はあまり差がなく、自学・問題演習に充てているとみられる。

文理のメリハリが見られるが、文系の地歴の単位が少なく、理系の国語の単位も少ない。

2024.5.11更新

公立(愛媛県立松山東高校)

令和4年度(2022年度)新学習指導要領の1年生の教育課程表(令和6年度も継続であろう)

(2021年度まで香川県立高松高校教育課程を掲載していましたが、2022年度から松山東高校に変更しました。)

令和6年度(2024年度)の1・2年生の教育課程表はHPに掲載されていないので、新学習指導要領の令和4年度の1年生の教育課程表を紹介します。

理系の理科・数学の単位に比して国語・外国語の単位がやや少ない。理系とはいえ、難関大学の入試科目、例えば東大や九大医学部には国語がある。また、理系の英語力は入試の合否に直結する。3年次は授業時間も少ないので、1年次の芸術・家庭・情報・明教を他学年で履修するなど、1年・2年次の国語・外国語の時間を確保した方が生徒にとってよいのではなかろうか。

2024.5.4

公立(2021年度 香川県立高松高校)

令和3年入学生(現3年生)の教育課程表

週32単位の制約があるためか、1年次に芸術・家庭・情報各2単位を履修するため、編成に苦心している。このため1年次の総合学習をなくし3年次に2単位実施しているが、これは掲載した範囲の他校では見られない。3年次の31単位は例に挙げた他の公立高校より1単位少ない。

時間割が次の通り特色がある。

私立(愛光中学・高等学校。愛媛県松山市)

2022年5月31日現在、2022年度新入生の教育課程表はHPに公表されていません。次の教育課程表は、前学習指導要領の時の教育課程表です。新学習指導要領に伴う教育課程の変更は不明です。

昨年度からの変更はありません。

高校5教科の3年間の単位合計は90である。記載がないが、保体9、芸術2、家庭2、情報2、総合学習3、LHR3とみられ、公民は未記載だが3単位と仮定すると、3年間で114単位となり、1学年は38単位と推定される。

2024.5.4

九州地区

公立(2023年度 福岡県立福岡高校)

令和6年度(2024年度)新学習指導要領の新入生の教育課程表

2024.5.4更新

1・2学年は教科・科目の単位数が32単位に増加し改善された。

理系の英語の単位数(15単位)が他校と比較して見劣りする。

理数系科目に力点が置かれているが、難関大医学部では国語力で合否が決まる点に教育課程編成上留意がいる。

2024.5.4更新

令和5年度(2023年度)新学習指導要領の新入生の教育課程表

令和3年入学生(前学習指導要領。現3年生)の教育課程表

学習指導要領の標準を守る公立高校の究極のカリキュラム編成である。課外部活動等の特別活動を保証しているためであろうか、「理系・医進」コースの理科が充実している(化学8単位、物理・生物選択9単位)が、理系の英語の単位数は他県と比較すると少ないかもしれない。

更新前の編成と比較すると、理系・医進系と文系の区別を明確にし、「理系」を「理系・医進」に変更する一方、農学部・理学部(生物系など)などの数Ⅲを受験科目としない生徒を文系に配置する形に変更し、地歴科と理科の4単位を選択制にしている。文系で「倫理」「政経」が必履修となり、文系では世日地から2科目で7単位が履修可能である。

2023.6.8

私立(久留米大附設中学・高等学校。福岡県久留米市)

令和6年度(2024年度)教育課程表。

HPの注に「土曜日や平日の7時限目に実施する授業時間数を含んでいます」とあります。

前記の私立2校と比較すると単位数が少ない。このため、国語、地歴、理科で文理の単位数にメリハリをつけている。

2024.5.4

公立中学校教育課程(学校教育法施行規則第73条)と私立中学校の比較

公立中学校と中高一貫校の授業時数の差

前表の学校教育法施行規則が定める公立中学校の標準授業時間数は、

学年で週29時間年間1015時間、3年間で3045時間、国数英は3年間で1190時間、国数英比率39.1%である。

国数英の全授業に対する比率は39.1%であり、公立中学校では施行規則の逸脱や土曜日授業は困難である。

施行規則と例に挙げた私立3校の中学校とで授業時間、国数英の授業比率で比較してみると、

慶進中学校

学年で週37時間年間1295時間、3年間で3885時間。国数英は3年間で1890時間。国数英比率48.6%。

愛光学園中学校

年間、3年間の学習時間は慶進中学校とほぼ同じと推定。国数英は3年間で1785時間。

久留米大付設中学校

学年で週35時間年間1225時間、3年間で3675時間。国数英は3年間で1680時間。国数英比率45.7%。

公立と私立3校の中学校の授業時間の差、特に国数英に授業時間と授業比率の格差がある。国数英・国社数理英の公立と私立3校の授業時間数は、高校での差より、土曜日授業も実施されているとみられる中学校の差が大きいといえる。

授業時間の多さと学力の相関は検討が必要だろうが、これだけ時間数が違えば、同じ素質の生徒であれば影響が出てくるであろう。中学校の国数英の授業時間の格差が、学力形成の機会均等を損ねている大きな原因になっていることがわかる。都市部の私立中志向はこの現実に理由があると考える。

特に、18歳時点での国数英の学力で一生や学費が左右される医学部医学科入試を目標とする受験生・保護者の中学・高校受験に強い影響を与えていると推察する。

例に挙げた公立高校3校と私立高校3校の比較

高校でみれば、学習指導要領の標準は1日6時間週30時間の授業であり、その中にLHRも含まれる。例に挙げた公立高校3校(県教委管轄)は、山口高・週33時間、高松高・週32時間(3年31時間)、福岡高・週32時間、私立高校3校(学事文書課等管轄)は週35~38時間授業(うち1・2年のみ38時間が1校)となっている。

1日の授業は、公立3校が6~7時間(週に2~3回7限がある)、私立3校が7~8時間(または土曜日授業)となる。学習指導要領の週30時間標準からの逸脱が困難な公立3校(表からは、LHRを含めて週2時間前後の増加単位が各県教委の許容範囲とみられる)では、文理のメリハリ、国語・英語などの増加単位の抑制、早朝・放課後・土曜日課外での問題演習実施など、進学の実情を考慮して工夫をしているのではなかろうか。

こうした教員に負担のかかる工夫と入学する生徒の能力により、公立高校は、教育課程編成で優位にある中高一貫校と競っている。しかし、高校での差というより、前記のように、公立中学校と私立中高一貫校の中学校の教育課程上の格差が大きすぎるのではなかろうか。

地歴・公民科の課題

次期学習指導要領は理系(自然科学系)重視の傾向がでている。公民科は、現行では、「現代社会」(2単位)又は「倫理」・「政治・経済」(4単位)の選択必履修であった。次期では、「公共」(2単位)のみが必履修となったため、「公共」のみを履修とするか、または、「公共」に、「政経」・「倫理」を選択科目として加える教育課程が編成されそうだ。

地歴科では、「歴史総合」・「地理総合」が必履修となり、自然科学系の含まれる地理(自然地理は理学部、人文地理は文学部)の授業と地理担当教員の定数が増える。一方、「歴史総合」(2単位)は、「日本史A」・「世界史A」(各2単位)を統合したため、歴史担当教員の定数が減る可能性があり、生徒への影響が懸念される。(必履修科目だけみれば、現行は歴史3・地理1の配分(世界史必履修と日本史・地理の選択必履修)であったが、.次期は歴史1・地理1(「歴史総合」・「地理総合」の必履修)となる。)

普通科では、物理・化学・生物・地学に区分して選択できる理科に対し、日本史と世界史を融合した「歴史総合」が創設され、授業内容が総合化・複雑化する上に、授業時間の不足が生じる可能性が高い。

国公立大学医学部入試

中高一貫校は、医学部進学を志望する生徒が多く、前記のように、教育課程で公立中・高より大学入試に有利な環境にある。

国公立と私立の医学部の入学料・授業料は約10倍の差がある。しかも6年間である。医学科の入学定員は少ないが、医師は地域医療になくてはならない存在である。国・数・英・理を中心とする学力試験では、教育課程からみて中高一貫校が圧倒的に有利で、学力試験による入試が機会均等になっていないことがみてとれる。国公立と私立の医学部の経済的負担の大きさは法・文・経などの他学部と比べ圧倒的な格差がある(例・・私立医学部概算・入学金500万円、授業料500万円×6年間で合計3500万円。国立医学部・入学金28万円、授業料54万円×6年間で324万円で合計352万円)。中高一貫校の環境が医学部入試に圧倒的有利としたら、公立中学校出身者の機会均等を損ね、経済格差を生む制度になっている。

山口県は【医師少数県】

「医師偏在解消へ3分類」(『朝日新聞』2019.2.19)が報道された。都道府県を【医師多数の都道府県】【中程度】【医師少数】に分類しているのだが、山口県は33番目で【医師少数】に分類されている。【医師少数】県はほぼ東日本の県で占められているが、西日本では宮崎・山口・三重県が入っている。

山口県の高校出身者の医師が大都市に出ているのではなく、中高一貫校を中心とする他の都道府県の高校出身者が山口大学の医学部を卒業した後、大都市など県外に出ていると推察される。

山口大学医学部など地域医療を担う国公立大学の医学部入試の改革による医師の地元定着が、喫緊の課題となっている。

【国公立大学医学部の入試改革に関する私案】

【医師少数】の対策の1つが推薦入試の拡大である。たとえば、現在も地域枠を設定している医学部がある。1つの案として、地域枠をさらに発展させ、センター試験8割以上を資格として、地元の中・高校の出身で地域医療に意欲のある卒業生を、調査書、面接、小論文で定員の半数以上合格させる入試制度が考えられる。

センターの8割の得点であれば、高校生活で、優秀な学業を修め、リーダーシップをとりながら諸活動に取り組み、地域のボランティア活動にも積極的に参加できる。8割以上の学力があれば、医学部入学後の教育・研究をする上での基礎学力も備えていると考える(山口大学医学部の一般入試の場合、センター8割5分以上と英・数・物化生(選択2科目)の2次学力が必要となる)。また、高校の推薦なので人物評価も高い生徒である。

公立校と中高一貫校の間に教育課程に大きな差が出ている。同じ能力であれば公立は不利になる。医学部定員は少数で地域の死活にかかわる職業である。医学部の入試改革は、受験の機会均等に繋がると考える。

入試改革がなければ、医学部進学をめざすために、教育課程で有利な中高一貫校に進学する流れがさらに加速する可能性がある。医学部は定員が少なく、公立中学校の教育を受けた受験生は、同じ能力でも、国数英理の得点合計型の入試では中高一貫校に歯が立たなくなる。受験に強い他県の中高一貫校の卒業生は、医学部卒業後、他県や大都市を希望する医師が多い実態があり、地域医療が維持できなくなる。

医学部進学者の多い中高一貫校に入学するために小学校の進学塾がさかんとなり、中高でも諸活動への取り組みができにくくなり、知・徳・体のバランスのとれた人間形成や医師としての資質形成ができないことにならないか。 医師の資質として、地域医療に情熱を持つ知・徳・体のバランスのとれた人格形成が必要であろう。特に、医師は利他的な倫理観を必要とする職責がある仕事と考える。

2020.4.16更新

《New更新》 前記6高校の令和5年度(2024年度)中国・四国・九州地区大規模大学・医学科の合格者数(中間)

2024年度入試

2023年度入試

2022年度入試

2022.5.24更新

2021年度入試

令和5年度中四国・九州地区の大規模大学合格者数と医学科合格者数の動向(2023.6.8)

県立(以下全日制のみ)の山口高校・松山東高校・福岡高校の国立大学合格者に対する医学科の合格者の割合は、40/701=5.7%(2022年度6.6%)で微減である。一方、私立3校の国公立大医学科合格者(久留米大附設高校は私立の産業医科・自治医科を含む)の割合は、2023年度は141/380名37.1%(2022年度は128/371名34.5%。2021年度は157/404名、38.9%。2020年度143/398名、35.9%)である。地域推薦入試枠の拡大は公立高校だけでなく、私立高校も地元の医学部に地域推薦制が導入されている場合、恩恵を受けているとみられる。

地域医療と地域枠推薦の関連でみてみる。

この中でも共学化した久留米大学附設高校は、中四国、九州地区最難関の九州大学医学部医学科合格者が29名いて、九大医学科入学定員110名(前期・一般入試のみ)の実に26.4%に達しており、進路希望として九大医学部か東大かという志向が窺える。愛光学園の地元愛媛大学医学部医学科合格者は25名で、医学科定員110名(2023年度一般前期40名・後期25名、学校推薦25名、地域枠推薦20名)の22.7%を占有している。推薦入試を除いて一般入試だけで見た場合、愛光学園の医学科占有率はさらに高いと推定される。県立の松山東高校から18名合格しているが、医学科合格者のほとんどが愛媛大学医学科であり、推薦入試も活用しているとみられる。

また、前記3校の公立高校で推薦入学のデータが唯一公表されている山口高校における、地元山口大学医学部医学科(2023年度入学定員107名。一般前期55名・後期10名(内3名地域枠)、全国枠推薦5名・地域枠等県内推薦37名)の合格者は、推薦入試7名、一般入試1名の8名で、山大医学科入学定員の7.5%である。山大医学部は地域医療を保持するため地域枠等推薦で山口県内高校出身者の合格枠を広げる努力をしており、県内高校出身者の合格者(定員107名中、地域枠40名+一般入試合格)を増加させている。

慶進高校は地元宇部市に山口大学医学部があり、子どもが医学部進学を希望する医師の家庭が多いと推察される。

福岡県内高校出身の高校生は地元九州大学医学科の地域枠推薦を持っていない。福岡県内の私立大学医学科に進学すると、国立に比べ約3千万円負担が増える(以下の画像参照)。久留米大附設高校の受験生は努力して学力を養成した結果、75名の国公立大学等(私立の自治医科・産業医科を含む)医学部合格者(すべて医学科かどうかはHPからは不明である)を出している。前年度の69名から増加した。全員が私立大医科に進学したと仮定した場合と比較して、卒業生1学年で、少なくとも総額約22.5億円(75名×3千万円)の国費の補助を得て医師の国家資格を得ていることになる。福岡県出身の高校生で医学科志望者は、地元九州大学医学科に地域枠がなく、国立大地域枠推薦が確保される他県と比較して不公平な立場に置かれている。福岡県の高校生は、厳しい競争にさらされ、塾や中高一貫校などで実力養成して県外の医学科に進出しているとみられる。一方で、他県の医学部は地域枠で地域医療を守ろうとしている。(中・四国・九州地区の医師少数県は、前記のように山口県と宮崎県と報道(2019年)されており、地域枠が拡大されるまで、他県出身の合格者が医師資格取得後、都市部へ流出していたとみられる。)

これらのことから、進学実績のある中高一貫校が社会から最も求められているのは(特に医師の家庭など)、一般入試での医学科(あるいは東大)合格の要望であることを示している。それにこたえるために、学力が高く学習意欲ある生徒を集中させて効率よく指導し、公立高校が太刀打ちできない、数理英の圧倒的な学力形成のためのカリキュラム編成を提供し、中高一貫の利点を生かして授業進度を早め、高校3年次には問題演習に取り組んでいる。また、教員も転勤がなく6年サークル(ある中高一貫校では指導力・実績のある教員は高校3年サークル)で指導ができ、安定した教科指導、進路指導が可能なことも強みとなる。

これまでみてきたように、この学力形成のカリキュラム編成のポイントは、高校での差というより、土曜日授業や7時間目授業による公立中学校との圧倒的な国数英の授業時間の差(進度の速さや授業内容の高さ)にある。特に医学科志向の強い医師の保護者を中心に、小学生の時に塾で学ばせ、医学科合格に実績のある中高一貫校に進学させて努力させることで学力をつけ、経済的な負担の軽い国立大医学科に合格する可能性を高める道を選択しているとみられる。

従って、医学部や東京大学等の難関校を志望しなければ、こうしたずば抜けた学力形成(進研模試偏差値70以上(約2%))の必要はないといえる。ただし、受験生の一部のこととはいえ、難関大学出身者が医師(地域医療の維持・発展やCOVID-19の大流行で医師不足解消の重要性が強く認識されている)や政治・経済・研究等の社会の指導的職業に就くことが多いことも事実である。一方で、公立中学校・高校の出身者の中にも、中高一貫校の生徒に負けない学力を持ち、強い意欲と高い資質を有して、前記の難関大学に合格する生徒は少なくない。多感な中高生時代に多様な生徒のいる環境で成長して指導的な地位につく人材を育成することは日本の社会の発展に欠かすことができない。

今後、特に地域の国立大学では、政府に対して高齢化の進む地域医療を保持するために医師の定員を増やす政策(予算の倍増等)の実現を求めるとともに、医学部当局が、たとえば、一定の学力(共通テスト8割以上)を保証した上で推薦入試や地域枠を拡大(たとえば5割以上)するか、あるいは全定員を推薦型の入試に転換して、医師の資質を重視した入試改革を行うことが必要で、文科省がこうした入試制度の改革の取り組みを認可することが必要と考える。

2023.6.8更新

コロナ拡大。なぜ医師不足が起こるのか

2020年はCOVID19のパンデミックで、12月末の日本では医療崩壊が危惧されている。医療崩壊を防ぐためにPCR検査が制限されており、このために無症状の陽性者を隔離できず、11月以降、大都市圏で家庭内感染により陽性者が急増している。

なぜ医療崩壊するのか。その大きな理由に医師不足がある。なぜ医師不足が起こるのか。それは、日本は開業医が多く、日本医師会の政治力が強い。医師数の増加を防ぐため、国立大学医学科の定員を削減してきた経緯がある(現在は地域枠の確保により削減前の定員にやっと戻ってきた)。

また、病院の病床数は世界トップクラスだが、病床数の少ない中小病院が多くコロナ患者を受け入れることができる200床以上の大病院が少ない。少数の公立・公的病院の勤務医は、コロナがなくても超多忙な勤務を強いられていて余裕がない。このため、コロナ患者の拡大で基幹病院が病床を確保するために、通常医療の医師と病床を減らしてコロナ患者に対応しなければならなくなる。この結果、通常の医療もコロナの医療も両者が崩壊する医療危機を起こすことになる。このため、大病院が多く、医師数も多い東京都においてすら、2021年1月に、必要な治療や入院ができない医療崩壊が起こっている。今後、医療体制の脆弱な地域にコロナが広がると医療危機を迎えることが危惧される。

日本の医師数(2017)は1000人当り2.30人で、OECD(先進国)で30位(35カ国中)、世界で61位(193カ国中)である。

2021.1.12更新

日本の病床数は多いが、医師数が少ないうえに病院の勤務医が少なく、病院は通常医療にも余裕がない状態である。こうした中でコロナの重症患者が増えると医療崩壊の危機に陥る。政府は、かつて医学部定員の削減を行い、近年、地域医療の充実のために定員を増加してきたことに対しても、抑制的な政策を取ろうとしている。しかし、コロナに直面し、今後もさらなる医学部の定員を増やす政策を取り、病院の勤務医を増やしていかなければならないことが明確になった。

看護師数は国際比較で医師数ほど少なくないが、これは3分の1が開業医が必要とする准看護師であることに負っており、看護師も増員が必要である。一方、薬剤師数は世界一であり、歯科医師数も世界の上位にある。

このように日本の医療制度の現状は脆弱でアンバランスであり、医学部の定員増や医療システムの構築が日本の医療の課題である。また、地域医療を重視した医学部の定員増は、加熱している医学部入試の健全化や地域枠の拡大による地域医療の充実につながると考える。

2020.12.31

《医師の適性と偏差値のミスマッチ 一COVID-19と慶大医学部初期研修医の言動―》

難関医学部として知られる慶応大学医学部で、2020年4月6日までに初期研修医99名中18名が新型コロナウィルス陽性となった。大学当局が集合、懇親会の自粛要請をする中、約40名が会食し、初期研修医全員が4月8日現在、14日間の自宅待機中である。病院長は「初期臨床研修医のとった行動は、患者さんを守るべき医療者として許されない行為であり、医師としての自覚が欠如していたと言わざるを得ない」と謝罪した。

また、難関医大の京都大学医学部附属病院でも医師、研修医、事務職員の少なくとも95人が自粛を求められていた会食、国内旅行をしたことが報道されている。これらの事実は、慶大、京大の医師や研修医に限られた特殊な例ではないと推察する。医療崩壊が指摘される中、医師やベッド数が不足する中、医師としてあってはならない行動である。

これらの難関医大に多くの合格者を出している私立中高一貫校は、全人教育を標榜しているものの、学校の本質は、生徒の努力を前提に、公立中学校と比較にならないカリキュラムの優位性をもとに、数理英のずば抜けた学力で医学科・東大合格者を量産することにあると考える。しかし、このことには弊害も生じており、現実に「医師としての自覚が欠如する」医師の量産につながっており、数理英の学力中心で、医師としての資質の評価をほとんどしない現在の医学科一般入試制度に警鐘を鳴らしている。

『週刊文春』2020年4月23日号の広告見出し(朝日新聞2020.4.18付)によれば「慶応研修医入院中に豪語「テキーラで消毒」」とある。この記事がある程度の事実を報道しているとするなら、医師としての資質が問われていることへの反省のかけらもみられない発言である。

難易度の最も高い学部学生がこのありさまであり、現在の学校、家庭教育がめざす学力形成は人間形成や社会の発展に貢献していないことを如実に示している。医師の資質で最も大切なのは利他性であると管理者は考えるが、現在の英・数・理を中心とした学力形成をめざすだけでは、合格はしたものの利己的な医師を生むリスクをはらんでいることを示している。

2020.4.22

「公立中学の授業時間時数 半数以上で不足」(明石市)報道(『朝日新聞』2019.4.12)

もはや公立中学校の存在意義を自ら否定する「自滅的」な学校運営である。

前記のように、公立中学校の標準授業時間は各学年1015時間である。この時間を確実に実施しても、さらに課外等で充足しないと私立中学校との授業時間数(特に国数英)の差が大きいという現実がある。私立中学志向が強まっている中で、1015時間すら実施していないことが明らかになれば、生徒、保護者、地域の信頼を失い、学校のリーダー的存在となる生徒は公立離れを起こす。リーダー的存在の少ない学校は、活力を失い、学力形成だけではなく学校行事や生徒会活動も衰退していく。

学校長や教員集団の感覚が麻痺しているとしか思えない。しかも、「標準時間を満たしている」とウソの報告をしていたと報道されている。

特別活動の学校行事や生徒会活動などに授業時間をあてた結果という。修学旅行や体育大会、生徒総会などは学校教育にとって大切だし、感動体験や思い出づくりにつながり、知・徳・体の人格形成にとって重要な活動である。特別活動を重視してもよいが、授業時間を削れば、生徒の学力や進路の保証ができなくなる。時間不足が生じれば、授業時間をあてるのではなく、修学旅行の長期休業中実施(学校行事は全員参加が原則だが任意参加とする)など工夫をすべきであろう。

教員・生徒にとって最も負担が大きい課外部活動が授業や特別活動を圧迫している実態があり、課外部活動の見直しも喫緊の課題と考える。

部活動が盛んなのは、勉強と両立できる生徒が入学してくるからであり、進学が不利になれば、両立できる生徒でも公立中学校に入学しなくなり、学校が活力を失う可能性があることを深刻に考えるべきである。

大学進学をめざす生徒と保護者は、工夫もせず、授業時間を減らし、さらにその実態を隠ぺいする公立中学校への進学意欲をなくしてしまわないかと危惧する。

教育予算の増額と急速な環境整備を求める

COVID-19のパンデミック(世界的大流行)により、5月の連休まで公立学校は休校となっているが、児童・生徒の学力や生活のリズムは保証されているのであろうか。憲法・教育基本法の教育の機会均等は実現しているのであろうか。

大企業はテレワークを実現しているが、次代を担う児童・生徒はタブレットを持たず、オンライン教育の体制が構築できていない教育環境で、他の先進国や国内の私立校の児童・生徒との間に教育格差が顕在化している。

夏休みに補習しようにも、いまだにエアコンがない教室があり、家庭より学校の教育環境の方が悪いという本末転倒の実態も長期間続いている。

このように、近年、大学以下の教育予算が削減されており、児童・生徒、教職員にしわ寄せをする政治が続いている。これでは日本がこれまでのような国際的地位を維持することは難しいと考える。

教育は「百年の計」という。政治の責任で、教育予算の大幅な増額と教育環境を急いで整備することを求める。

2020.5.4

山口県立学校、今年度中に生徒1人に1台自宅学習用パソコン配備

「村岡嗣政知事は20日、県立の高校と特別支援学校全74校に、生徒が自宅学習用に使えるパソコン(PC)約2万4千台を年度内に導入する方針を示した。2025年度までとしていた計画を前倒しする。生徒1人に1台が行き渡る数で、新型コロナウイルスの影響で臨時休校した間の学習の遅れを補うねらいがある。

県は2月に発表した当初予算に4700万円を計上し、PCを5校にリースで先行配備する計画だったが、年度内に全校に導入する。(中略)

家にPCや通信環境のない生徒向けにスマートフォンやルーター計1100台を購入し、授業の動画などを見るために貸し出すことも決めている。村岡知事は会見で「今後、新型コロナの第2波、3波が来ても授業を継続できるように備えたい」と述べた。(下略)」(『朝日新聞』2020.5.21「やまぐち」面)

山口県政が今年度中に生徒1人に1台のパソコン(タブレットか)を配備することは高く評価できる。COVID19の流行のお陰という印象はあるが、すでに私立高校では全員が所持しており、新学習指導要領も2020年小学校、2021年中学校、2022年高等学校とはじまる。タブレットの所持により授業内容・方法も創意工夫できる。

2025年度まで今後6年間で配備するというこれまでの計画は山口県の教育行政の貧困と遅れを象徴している。

また、これまでの計画の中で「5校にリースで先行配備」という点が今後に課題を残している。これは推定で、大胆に推測すれば「5校」は山口高校、徳山高校、下関西高校、宇部高校、岩国高校の可能性がある。すなわち、県内で大学受験に実績があって偏差値が高く、また各地区校長会の会長校でもある高校の生徒の授業を優先した教育行政ではなかったのだろうか。過去にも教室等に暖房器具や冷房器具等を年次計画で整備する時に、校長の教育行政上の格付けに基づいて、常に優遇されたり、常に後回しされる高校が固定化されてきたのは教育行政の在り方としていかがなものであろうか。

これら5校の配備を遅らせる必要もないが、優先する理由もない。学校では生徒一人ひとりはどの学校の生徒も同じと考えるからである。特定の県立高校を優先する伝統的な山口県の教育行政は改め、今回のパソコン配備のように教育予算を増加して、全県立学校、全生徒に短期間に行き渡らせて教育環境を整備する政策が必要と考える。

今回は政府が「GIGA(ギガ)スクール構想」を前倒しして、小1~中3までの全児童・生徒に今年度中の配備を計画し、政府が自治体などが購入する際に1台最大4万5千円を補助することが県内の配備を後押しした。資源のない日本や山口県が教育費への投資を惜しんではならないが、現実はOECD(先進国の組織)で教育費の公的支出が最下位である。COVID-19の流行は教育の重要性と国際的な後進性を見直す良い機会となった。政府と山口県政が教育予算を増大させる契機となるよう要望していかなければならない。

2020.5.30最終更新

山口県公立小中学校の普通教室の冷房設置率100%実現。トイレは?

昨年57.9%にとどまっていた山口県の公立小中学校普通教室の冷房設置率が2020年9月1日現在で100%となった(『朝日新聞』2020.10.1)ことを評価する。コロナ禍で夏の授業が実施されており、児童・生徒が快適な環境で学習できるようになったことを歓迎する。家庭の学習環境よりも教育機関である学校の教育環境が悪い状況が空調で改善された。山口県は今後も教育予算を拡大して教育環境整備に努めなければならない。

特に、だれもが求めている30人学級の実現を、国の決定を待つのではなく、「先達」としてリードするべきと考える。

また、別の話ではあるが、山口県の小中学校の洋式トイレの割合が37.1%と全国46位(『朝日新聞』2020.10.9)も改善すべきだ。家庭のトイレはほとんどが洋式トイレになっている。財政上の問題と和式トイレを脱却できない意識の問題があるが、全国平均57.0%との差は大きい。児童生徒が学校で排便しにくい理由の上位になっている。教育関係者、保護者が、高校も含め、洋式化の必要性の意識を高め、予算を付けなければならないと考える。

2020.10.28 最終更新

「教育県山口」はどこに行ったのか。

山口県の大学進学率は全国46位である(2019年度)。

山口県の平均年収ランキングは民間の調査で全国13位である(2019年9月~2020年8月)。

山口県の大学進学率の低さは所得の問題ではない。山口県当局、教育庁の責任は重い。

山口県はデータを分析し、課題を改善して教育環境を整備し、「教育県山口」の復活をデータで示さなければならない。

2021.1.14